Энантиодромия: встречное движение крайностей

Энантиодромия: встречное движение крайностей

Герою «Доктора Фаустуса» Адриану Леверкюну было обещано прорвать «тенеты века с его “культом культуры”» и «приобщиться к варварству», к архаике, к «давно изъятому из обихода» «самодревнейшему» с такими его атрибутами, как «первобытное вдохновение» и «священный экстаз» [3, 288]. «Самодревнейшее» здесь вполне взаимозаменяемо с «самоновейшим»: именно крайняя архаика явилась главным источником идей для крайних, самых радикальных проявлений модернизма и авангарда, интенционально или непроизвольно воспроизводивших модели и структуры, казалось бы, «давно изъятые из обихода» высокой культуры. В этом можно усмотреть действие описанного в трактате Карла Густава Юнга «Психологические типы» (1921) глубинно-психологического механизма энантиодроми́и (противодвижения, точнее — бега навстречу) — компенсации особо интенсивного влечения («драйва») импульсами, направленными в прямо противоположную сторону. Устремленность к абсолютной новизне во что бы то ни стало, по правилу энантиодромии, неизбежно ведет к «самодревнейшему».

Один из радикалов своего времени, греческий композитор Яни Христу (1926–1970), некоторое время изучавший аналитическую психологию под руководством самого Юнга, назвал «Энантиодромией» свое оркестровое сочинение 1968 года. С точки зрения теоретических представлений о новой музыке это образец так называемой сонористики — музыки «чисто звуковых ценностей» 1, где дискретные звуковысотные связи (гармония и мелодия), равно как и ритм, и темп, не играют существенной (или вообще никакой) роли, и факторами, концентрирующими на себе преимущественное внимание, оказываются тембр, регистровое положение и динамика, то есть, обобщенно говоря, природные, «докультурные» параметры звука. Наступивший в 1960-х годах расцвет сонористики как еще более радикальной, по сравнению с изысканным сериализмом, формы авангардного письма (причем в ряде случаев — включая случай Христу — ее адептами становились вчерашние сериалисты) — несомненное проявление энантиодромии в процессе исторической эволюции новой музыки.

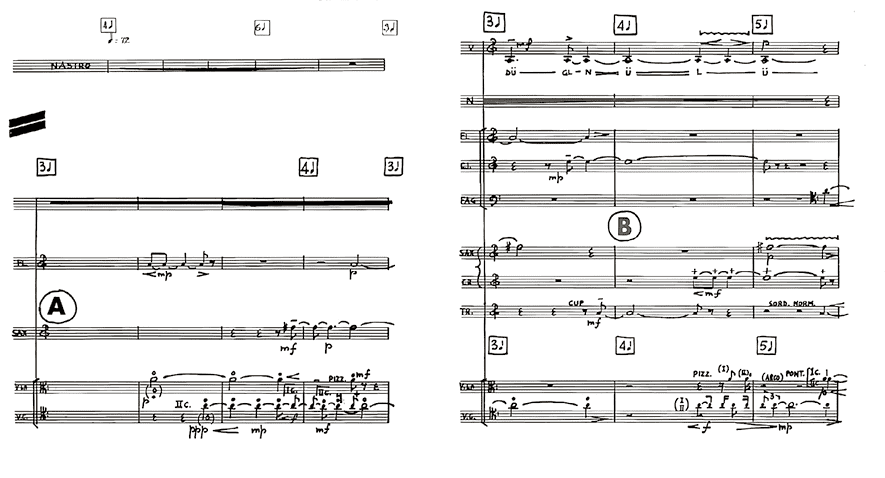

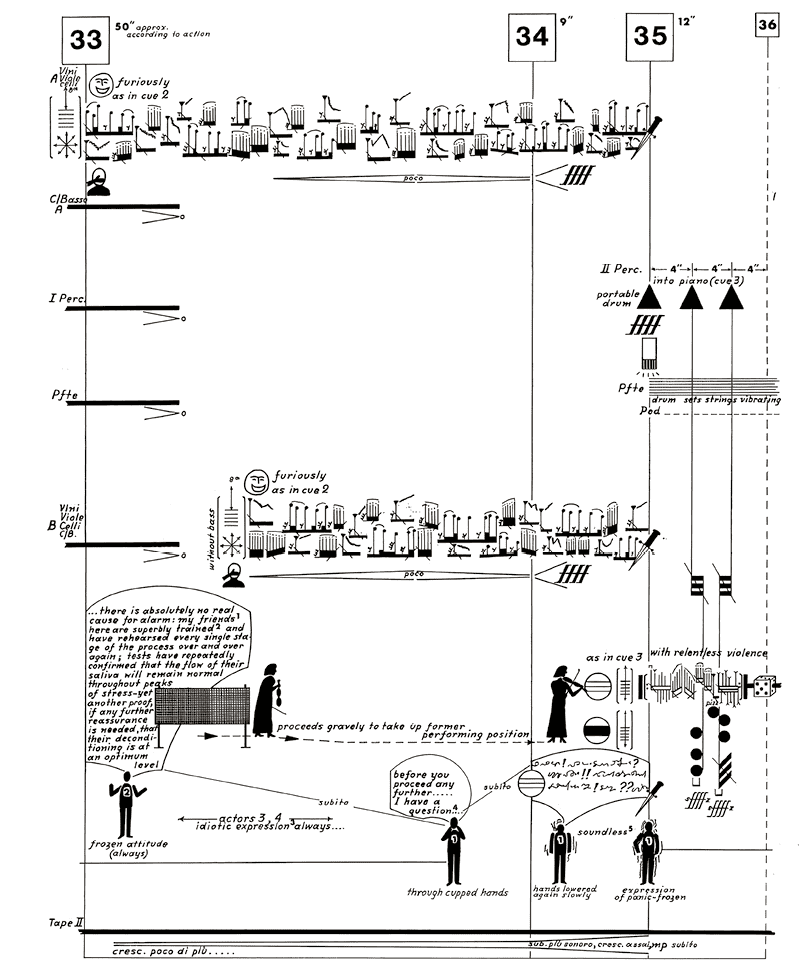

В опусе Христу идея энантиодромии реализуется и в более непосредственной, осязаемой форме. Двенадцатиминутная пьеса открывается тянущимися звучаниями высоких скрипок в динамике от тишайшей до тихой. Диапазон мало-помалу расширяется, движение оживляется, и на четвертой минуте у высоких флейт зарождается энантиодромия в буквальном смысле: встречное движение сверху вниз, лавинообразно вовлекающее всю массу духовых и ударных. Столкновение двух стихий, сопровождаемое возгласами оркестрантов, приводит на одиннадцатой минуте к кульминации, которая в партитуре помечена ремаркой PANIC (см. пример 1; обратим внимание на своеобразие нотной записи, не предусматривающей точной фиксации звуковысотности и ритма, зато содержащей указания на то, какие позы должны принять музыканты). Эта ремарка, по-видимому, указывает не просто на панику в привычном современном смысле, а на мистическую массовую захваченность чарами языческого бога Пана — крайнее эмоциональное напряжение, вслед за которым с неизбежностью следуют пауза (ранний случай эффекта, проявившегося в «Stimmen… Verstummen…» Софии Губайдулиной и просветление, наступающее на последних секундах, когда из тишины вновь возникает исходное едва слышимое созвучие высоких скрипок.

Пример 1. Я. Христу. «Энантиодромия»

Example 1. J. Christou. “Enantiodromia”

Итак, под пером композитора-юнгианца концепция учителя — восходящая, в свою очередь, к «самодревнейшей» идее Гераклита о стремлении любой крайности обратиться в свою противоположность, — трансформируется в своеобразную драму с завязкой, конфликтом, кульминацией и катарсисом. Эта разыгрываемая в пределах партитуры драма подобна драме энантиодромии, разворачивающейся в мире индивидуальной психики, управляемой импульсами, исходящими из сферы бессознательного, и чреватой сильнейшими стрессами и радикальным внутренним «переформатированием» личности 2. Избранная для ее воплощения новаторская техника, выдающая руку высококвалифицированного мастера оркестра 3, по тому же принципу энантиодромии ведет к звуковому результату, в котором редуцированы важнейшие параметры цивилизованной, «культурной» музыки, но зато подчеркнута архетипическая, до- и внекультурная природа феномена, давшего название этой небольшой, но показательной для своего времени пьесе.

***

Взаимное притяжение радикально авангардного письма и архетипического содержания, укорененного в сокровенных глубинах общечеловеческой психологии (юнгианской «мировой души»), — важный, увлекательный и, по-видимому, все еще недостаточно отрефлексированный сюжет истории музыки последнего столетия. Вообще говоря, он имеет некоторое отношение и к принципиальным новациям прежних времен — хотя бы к «Кольцу нибелунга» и «Весне священной», — но их музыкальный язык все же плотно вписан в культурную традицию, его ближайшие исторические связи прослеживаются без труда. Иное дело — творчество такого современника и почти ровесника Стравинского, как Эдгар Варез (1883–1965). Самый радикальный из видных модернистов своего времени 4, он планомерно очищал свой язык от ассоциаций с историческими предшественниками и культивировал уникальное в своем роде сочетание тембровой и ритмической изощренности с «варварским» качеством, которое он сам называл «неуклюжестью». Его оркестровая «Аркана» (1927) была оценена одним из рецензентов премьеры как «гигантский шаг вперед или возвращение к самым истокам музыки <…> шум сталкивающихся миров, проекция совокупного молчания и пения земли и неба» (цит. по [12, 110]; легко видеть, насколько вся эта характеристика пропитана идеей энантиодромии). А в «Ионизации» для ансамбля ударных (1931) он представил явление, исследуемое современной физикой, сквозь призму «самодревнейшего» общечеловеческого мифа об отделении культуры от природы (еще один случай ярко выраженной энантиодромии) 5.

Самопровозглашенный «музыкальный сирота», Варез был весьма категоричен в своем неприятии значительной части новой музыки. В недатированном письме своему ученику Андре Жоливе он сформулировал нечто вроде персональной концепции музыкального этоса:

Все больше и больше я хочу сильного и здорового искусства — освобожденного от болезненного и упадочного интеллектуализма — очищенного от всякого рода манерности — искусства, которое хватает вас за печенку — и засасывает в свой водоворот[.] — Такое искусство универсально[.] — Нет нужды его понимать[.] — Его нужно просто претерпеть (цит. по [8, 85]).

Яни Христу, никак не связанный с Варезом ни в биографическом, ни в творческом плане, столь же последовательно отстаивал свой стилистический суверенитет и исповедовал столь же радикальное художественное кредо:

Красивость и эстетичность оказывали и оказывают негативное воздействие на музыку [10, 93]; [искусство], апеллирующее только к нашему чувству красивого <…> может быть профессионально сработанным, но оно лишено смысла. Я думаю, что искусство освобождающее значительно важнее искусства украшающего; освобождающее в том отношении, что оно освобождает нас от власти обычного пространства-времени и уводит в иные сферы [духовного] опыта <…>. Моя задача — преобразовать акустические энергии в музыку [10, 92].

И сюда же: «Функция музыки — создавать душу, создавая условия для мифа, этого источника любой души <…>» [10, viii].

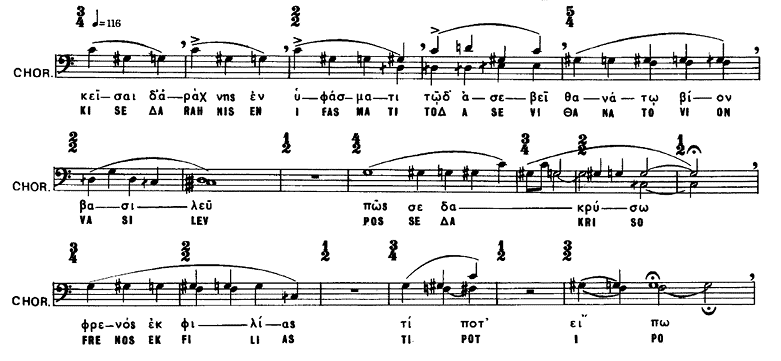

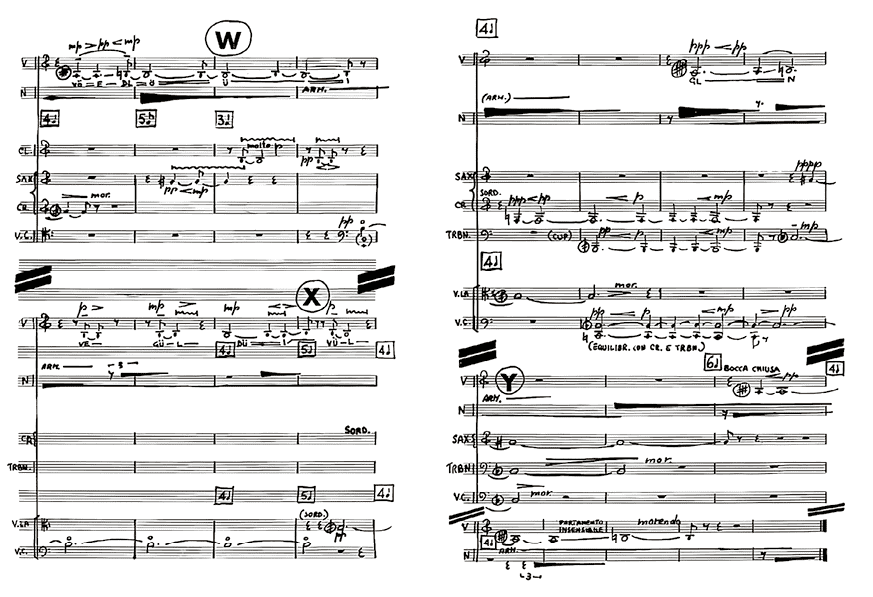

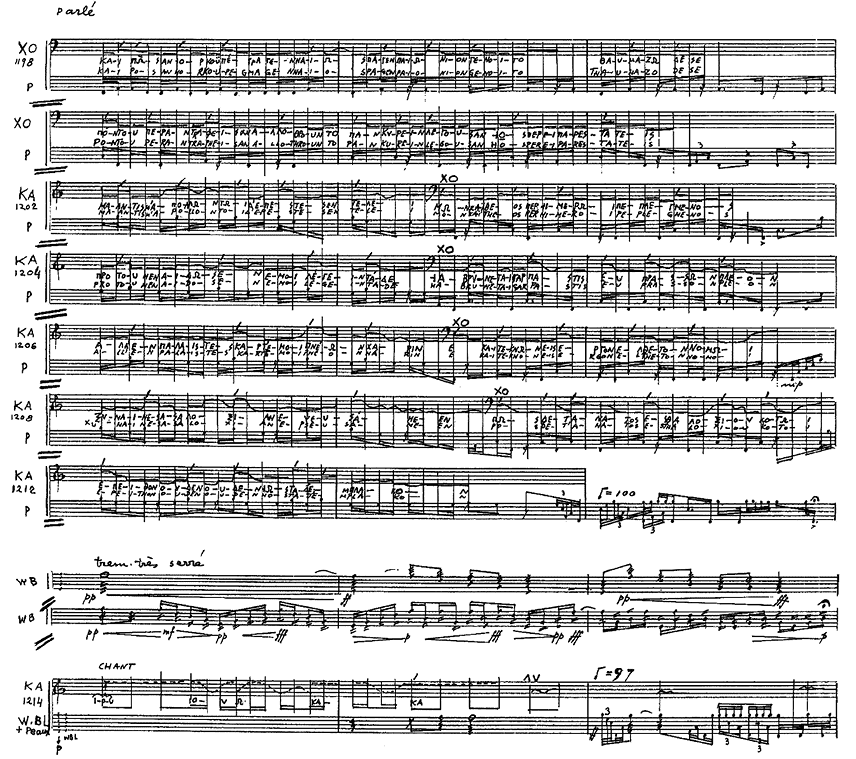

Прошедший школу не только Юнга (в Цюрихе), но и Людвига Витгенштейна и Бертрана Рассела (в Кембридже), Христу дал своим неортодоксальным максималистским устремлениям более чем солидное интеллектуальное обоснование, для их разъяснения разработал особую, часто малопонятную или даже избыточно сложную терминологию, а для практической реализации — весьма изощренную систему графических символов. Однако при всем этом антураже звуковая субстанция его «Энантиодромии» и других зрелых работ ограничивается чрезвычайно простыми, изначальными, элементарными, можно сказать, архетипическими конфигурациями, или, пользуясь термином из лексикона самого Христу, паттернами. Смысл последних может раскрываться через их театрализованную репрезентацию. В «Энантиодромии» момент театрализации играет подчиненную роль, но он принципиально важен для большей части продукции Христу конца шестидесятых годов. Среди его работ этого времени преобладают завершенные и (чаще) незавершенные сценарии под общим названием «Анапарастасис» (с греч. — воспроизведение). Каждый из них — вновь по Юнгу — воспроизводит ту или иную архетипическую ситуацию и рассчитан на то, чтобы стимулировать бессознательные (глубинно-психологические) реакции исполнителей. Характерный образец — «Стрихниновая леди» для альтистки, пяти актеров, инструментальных ансамблей, магнитофонов, игрушек и красной ткани (1967), где в самой общей и неопределенной форме (как во сне — без явной логической связи между событиями) реконструируется архетип «растерзанного героя», известный по мифу о Дионисе-Загрее [10, 108–109] и перешедший в более популярный миф об Орфее. Эта пьеса, равно как и ей подобные, обнаруживает лишь самые поверхностные аналогии с хеппенингами в духе Кейджа: происходящее в ней достаточно строго регламентировано и тщательно зафиксировано на бумаге (представление о ее «нотации» может дать одна из 39 страниц партитуры, воспроизведенная в примере 2), и ее адекватное исполнение, судя по всему, должно ассоциироваться с такими «давно изъятыми из обихода» понятиями, как «первобытное вдохновение» и «священный экстаз».

Пример 2. Я. Христу. «Стрихниновая леди»

Example 2. J. Christou. “The Strychnine Lady”

Христу был одним из очень немногих композиторов, вхожих в круг Джачинто Шельси (1905–1988), чье зрелое творчество всецело питалось из «самодревнейших» источников. Энантиодромия «первобытного вдохновения» и отчужденного от европейской композиторской традиции, но при этом тщательно детализированного, предельно «цивилизованного» письма 6 была, можно сказать, его стихией. Памяти Христу и его жены, погибших в автомобильной аварии, посвящена семиминутная пьеса Шельси «Prânam I» для сопрано, двенадцати инструменталистов и магнитофонной записи (1972); примерный перевод заглавия (с санскрита) — нижайший поклон. Неофит-буддист, Шельси культивировал мистическое отношение к звуку как к «первому движению неподвижного <…> началу Сотворения мира» [14, 128]. Длительная концентрация на единичном звуке, варьирование его громкости, тембровых характеристик, интенсивности вибрации, добавление «шумов», четвертитоновые сдвиги — все эти способы придать звуку многомерность, дойти до его сердцевины, выявить динамику его внутренней жизни утвердились в музыке Шельси в качестве ведущих факторов формообразования. Примечательно, что описание «Энантиодромии» в тексте дружественного ее автору музыковеда и критика, опубликованном в связи с премьерой пьесы в 1969 году, вполне может быть отнесено и к «Prânam I»:

Произведение открывается долгой тянущейся нотой <…> pianissimo. Эта нота дает начало таинственному процессу умножения звуковых клеточек, подобному некоей чудесной форме жизни, чьи секреты можно разглядеть только под микроскопом. Слушатель наблюдает за формированием живого звукового организма, протоплазматической материи; она становится все более и более насыщенной, непрерывно меняет фактуру, состав и колорит, рождая в слушателе чувство пребывания одновременно в микро- и макромире (цит. по [10, 104]).

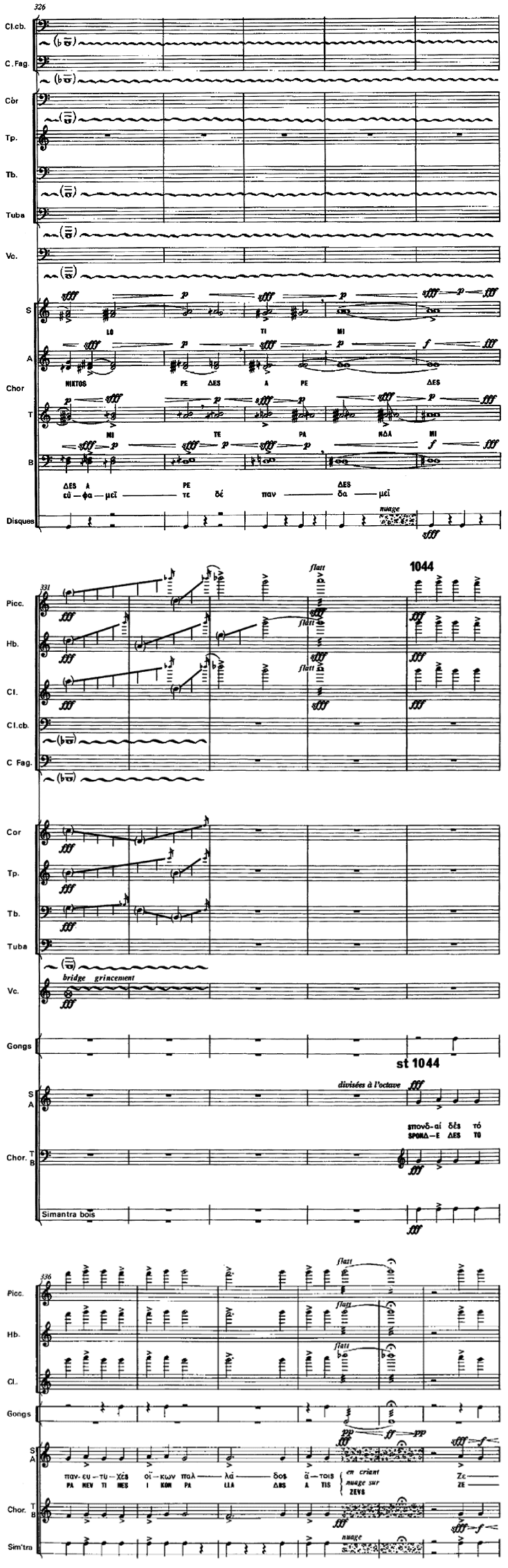

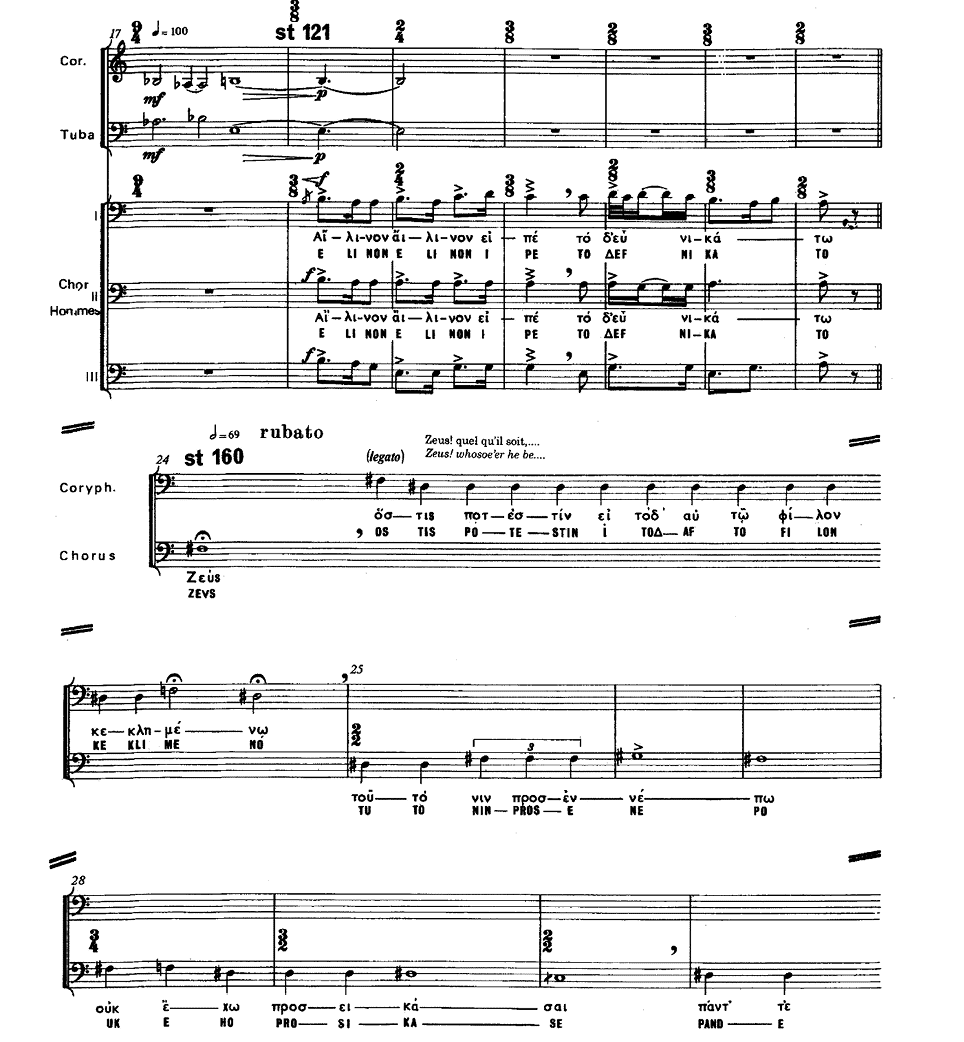

Определенное представление о том, как организован «таинственный процесс умножения звуковых клеточек» и «формирования живого звукового организма» в «Prânam I», может дать сопоставление начальной и заключительной стадий этого процесса (см. пример 3а, б; партия саксофона записана in Es, партии английского рожка и валторны — in F, остальные — in C). Исходный звук ля вводится после вступительного «соло» магнитофонной записи (Nastro) и поначалу экспонируется без особых тембровых и интонационных изысков, затем он обогащается трелями; тембры внутри отдельных партий начинают варьироваться; игра нюансов, штрихов, ритмов постепенно наполняет звуковой организм интенсивной жизнью. Певческий голос не столько солирует, сколько выполняет функцию одного из участников ансамбля; воспроизводимые певицей слоги наделены явственно ощутимым «варварским» колоритом. Уже за пределами примера 3а возникают микрохроматические сдвиги в обе стороны, со временем диапазон отклонений от осевого тона ля достигает большой секунды, и лишь под занавес пьесы (пример 3б) тон ля, наконец, вытесняется из всех партий. Выход из «протоплазматического» состояния звуковой материи едва намечается, но само это состояние обрисовано с исключительно высокой степенью детализации, как если бы оно исследовалось под самым современным микроскопом. Образ протоплазмы, возникающей из ничего и мало-помалу наполняемой движением и жизнью, легко проецируется на «большой» мир: эволюция отдельного организма и эволюция вселенной разворачиваются по одной и той же модели, непосредственно воспринимаемым символом которой может служить рождающийся из ноты живой, многомерный звук.

Пример 3а. Дж. Шельси. «Prânam I»

Example 3a. G. Scelsi. “Prânam I”

Пример 3б. Дж. Шельси. «Pranam I»

Example 3b. G. Scelsi. “Pranam I”

За тринадцать лет до «Prânam I», в 1959 году, Шельси выступил с циклом «Четыре пьесы для оркестра (на одной ноте каждая)», где впервые опробовал метод преобразования абстрактной ноты в живой звук с помощью микрохроматических «модуляций», частых смен инструментовки, динамики, артикуляции и регистра, ритмических дроблений, полиритмических наложений, тремолирования и трелей, а также вторжений ударных инструментов без определенной высоты звука. Звуковысотный состав каждой из «Четырех пьес», как следует из заглавия, ограничивается в основном одной нотой 7. В «Prânam I» композитор реализовал, в общем, ту же формообразующую идею (без ударных, зато с магнитофонной записью). Ключевые оркестровые и оркестрово-хоровые партитуры, созданные между «Четырьмя пьесами» и «Prânam I» — «Hurqualia», «Aiôn», «Chukrum», «Hymnos», «Anahit», «Uaxuctum» и «Konx-Om-Pax» 8, — разворачиваются в более широком звуковысотном диапазоне, но воплощают тот же глубоко архаический и языческий этос, не проводящий принципиального различия между микро- и макромиром (musica humana и musica mundana) и апеллирующий к самым истокам музыки.

***

Своеобразие творческих установок Христу, Шельси и Вареза находилось в прямой связи с их добровольно избранным маргинальным положением в музыкальном пейзаже 9. Представители авангардного мейнстрима, особенно в период его высшего расцвета (между второй половиной 1940-х и серединой 1960-х), мало интересовались архаикой в ее аутентичных (не стилизованных) проявлениях, едва ли совместимых с серийной техникой и ее производными. Среди классиков сериализма дальше других в этом направлении продвинулся Карлхайнц Штокхаузен (1928–2007), чья персональная энантиодромия началась во второй половине 1960-х. Опыты Штокхаузена по воссозданию первобытных ритуальных практик и мистериальных действ, интерпретации мифологических архетипов и космологических идей («Stimmung», «Mantra», «Ylem», «Я странствую по небу…», «Inori», оперная гепталогия «Свет»…), как и большинство других его композиций, в том числе не имеющих отношения к данному кругу идей, выполнены на основе тщательно выверенных архитектонических расчетов, схем и (с некоторых пор) специально сочиненных формул или же — другая крайность — на основе туманных инструкций, рассчитанных на телепатические способности исполнителей. У Штокхаузена архаика стилизована, «приглажена», адаптирована в несравненно большей степени, чем у Вареза, Шельси и Христу, и представлена всего лишь легко идентифицируемыми метонимиями «самодревнейшего» — такими как многократные повторы одних и тех же элементарных структур, краткие простые мелодические мотивы, иллюстративно-экстравагантные эффекты, стилизованные ритуальные жесты.

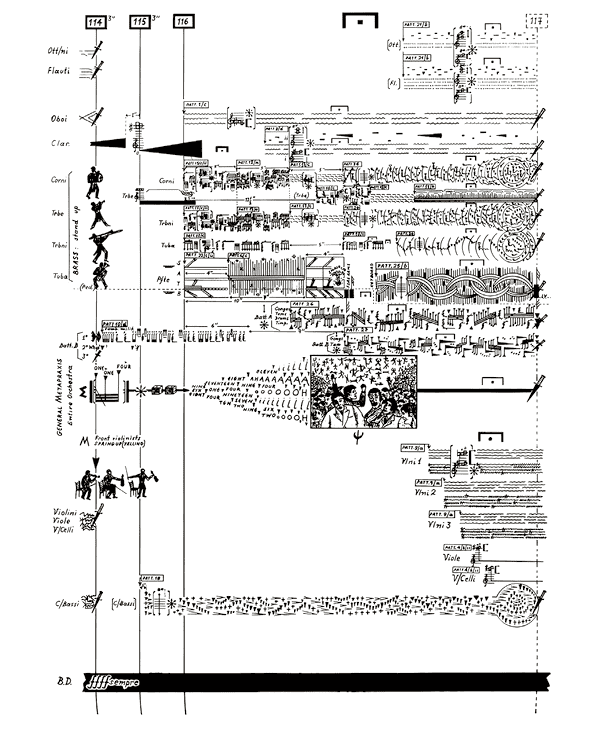

Совершенно особый случай — Янис Ксенакис (1922–2001), чья безусловная принадлежность к авангардному мейнстриму (шумная слава, престижные премьеры, награды, членство в Институте Франции…) сочеталась с самосознанием «чужого» (греч.  — корень его фамилии) этому миру, «древнего грека, живущего в XX веке» (цит. по [11, 11]). Физико-математический антураж многих его композиций, снабженных эзотерически звучащими названиями на древнегреческих диалектах, не столько разъясняет их концепцию (тем более что мало кто понимает смысл формул и способен оценить их релевантность музыкальному материалу), сколько призван подчеркнуть принадлежность автора к традиции, освященной именами Пифагора и других натурфилософов-досократиков. Язык Ксенакиса радикально нов, не имеет ни прецедентов, ни параллелей в европейской композиторской музыке, но, по неотвратимой логике энантиодромии, ориентирован на авторские представления о языке античной музыки. Квинтэссенциальным опусом Ксенакиса, где он, по его собственным словам, «старался вызвать в воображении музыку того времени» [15, 191] и при этом обошелся без математического и натурфилософского подкрепления, явилась партитура к спектаклю по трилогии Эсхила «Орестея» («Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды») для детского и смешанного хоров и инструментального ансамбля, состоящего из девяти духовых, ударных (три исполнителя) и виолончели; хористы и инструменталисты снабжены различными шумовыми и ударными инструментами. Трилогия с музыкой Ксенакиса была поставлена летом 1966 года в Ипсиланти, США. Эта музыка доступна в версии продолжительностью около трех четвертей часа, адаптированной для театрализованного концертного исполнения; от текста Эсхила здесь оставлены только отдельные ключевые фрагменты.

— корень его фамилии) этому миру, «древнего грека, живущего в XX веке» (цит. по [11, 11]). Физико-математический антураж многих его композиций, снабженных эзотерически звучащими названиями на древнегреческих диалектах, не столько разъясняет их концепцию (тем более что мало кто понимает смысл формул и способен оценить их релевантность музыкальному материалу), сколько призван подчеркнуть принадлежность автора к традиции, освященной именами Пифагора и других натурфилософов-досократиков. Язык Ксенакиса радикально нов, не имеет ни прецедентов, ни параллелей в европейской композиторской музыке, но, по неотвратимой логике энантиодромии, ориентирован на авторские представления о языке античной музыки. Квинтэссенциальным опусом Ксенакиса, где он, по его собственным словам, «старался вызвать в воображении музыку того времени» [15, 191] и при этом обошелся без математического и натурфилософского подкрепления, явилась партитура к спектаклю по трилогии Эсхила «Орестея» («Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды») для детского и смешанного хоров и инструментального ансамбля, состоящего из девяти духовых, ударных (три исполнителя) и виолончели; хористы и инструменталисты снабжены различными шумовыми и ударными инструментами. Трилогия с музыкой Ксенакиса была поставлена летом 1966 года в Ипсиланти, США. Эта музыка доступна в версии продолжительностью около трех четвертей часа, адаптированной для театрализованного концертного исполнения; от текста Эсхила здесь оставлены только отдельные ключевые фрагменты.

Ксенакис-теоретик специально подчеркивал высокий уровень организации «вневременны́х» структур античной и византийской музыки, включая тетрахорды, системы/шкалы и модусы/ихосы (гласы), противопоставляя их значительно более примитивным, по его мнению, григорианским модусам, на основе которых сформировалась мажоро-минорная тональность, придающая чрезмерное значение временнóму фактору [16, 180]. Многоголосие западной композиторской музыки Ксенакис квалифицирует как явление «варварское и грубое» [16, 191], в теории однозначно предпочитая ему монодию, которая на практике, вследствие так называемой арборесценции (разветвления) [15, 89–90], преобразуется в то, что принято именовать гетерофонией (в лексиконе Ксенакиса-теоретика данный термин, если не ошибаюсь, отсутствует). Для него категорически неприемлем и такой постоянный атрибут западного музицирования, как вибрато (начальная ремарка «Орестеи» — «все партии строго non vibrato» — распространяется по существу на всю его музыку), а вместе с ним и любые проявления открытой эмоциональности (еще одна характерная ремарка из той же партитуры: «Произносить слова обычным [не певческим] голосом, не декламируя, без выражения и без каких-либо оттенков чувства»).

В «Орестее» представление композитора об античных вневременных структурах реализуется в виде дифференциации родов мелоса — диатоники, хроматики и энармоники, — в своих основах достаточно хорошо известной по Аристоксену. Широкое применение энармоники — то есть, в современных понятиях, микрохроматики — может быть связано с тем, что этот род мелоса, во времена Аристоксена (вторая половина IV века до н. э.) считавшийся слишком изысканным и поэтому трудно воспринимаемым и со временем вышедший из употребления, по некоторым данным, преобладал «в музыке V века [до н. э.] с высоким культурным статусом, особенно в музыке афинских трагедий» [5, 40] (премьера «Орестеи» Эсхила датируется 458 годом до н. э.). Знаком глубокой архаики в инструментальной интродукции к трагедии — ее начало показано в примере 4 (все инструменты in C) — выступает гетерофония энармонических линий, имитирующих «незакрепленные» (термин Э. А. Алексеева [2, 168 и след.]) звукоряды первобытного пения.

Пример 4. Я. Ксенакис. «Орестея». «Агамемнон»

Example 4. I. Xenakis. “Oresteïa.” “Agamemnon”

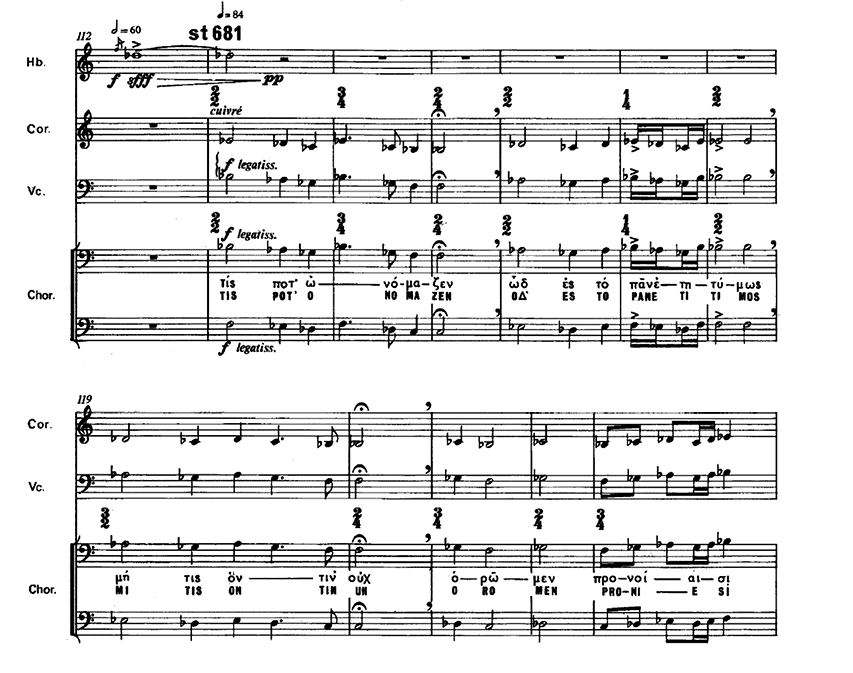

Первое вступление хора («Лейся, печальный напев, но благу да будет победа» [4, 186]) выполнено в диатоническом роде (см. пример 5, первая система). По-видимому, диатоника с признаками фригийского (по современным понятиям — дорийского) лада, в данном случае от тона ля, наиболее естественна для этого гимнического рефрена (у Эсхила он звучит трижды, у Ксенакиса — дважды). В следующем далее монодическом обращении к Зевсу за напутственным знамением («Кто бы ни был ты, великий бог…» [4, 188]) — его начало также показано в примере 5 — появляются хроматизмы и энармонизмы. Здесь и далее они, судя по всему, выполняют функцию условных знаков повышенного эмоционального напряжения.

Пример 5. Я. Ксенакис. «Орестея». «Агамемнон»

Example 5. I. Xenakis. “Oresteïa».” “Agamemnon”

Протяжный гетерофонный плач духовых (собственно «печальный напев»), символизирующий воспоминание о жертвоприношении Ифигении, выполнен почти всецело в хроматическом роде (см. его начало в примере 6).

Пример 6. Я. Ксенакис. «Орестея». «Агамемнон»

Example 6. I. Xenakis. “Oresteïa».” “Agamemnon”

Диатонический род в квазиорганальной фактуре возникает в связи с упоминанием Елены Прекрасной («Кто же именем таким эту женщину назвал…» [4, 207]; пример 7). Лад этого фрагмента — скорее дорийский (по современным понятиям фригийский) от си-бемоль. Мнения античных теоретиков относительно этоса фригийского и дорийского ладов разнятся; судя по тому, в каких контекстах их использует автор «Орестеи», античный фригийский в его представлении был скорее сдержанным и мужественным, античный дорийский — скорее женственным.

Пример 7. Я. Ксенакис. «Орестея». «Agamemnon»

Example 7. I. Xenakis. “Oresteïa.” “Agamemnon”

Торжественный въезд Агамемнона в Микены обрисовывается фанфарой с микрохроматическими сдвигами (см. пример 8). В столь однозначном, отнюдь не архаическом жанровом контексте энармоника неизбежно звучит как фальшь; впечатлению гротеска способствуют истерический тембр малой трубы и чуждый всей остальной музыке «Орестеи» (и музыке Ксенакиса вообще) почти нормативный каданс в тональности ля. Невольно возникает подозрение, что автор специально намеревался создать карикатурный портрет самодовольного «верховного главнокомандующего», детоубийцы и рогоносца, обреченного в ближайшее время понести более чем заслуженное наказание.

Пример 8. Я. Ксенакис. «Орестея». «Агамемнон»

Example 8. I. Xenakis. “Oresteïa.” “Agamemnon”

Для возобновления «Орестеи» в 1987 году Ксенакис сочинил эпизод «Кассандра», который должен исполняться после второго проведения фанфары в середине «Агамемнона». Этот отрывок продолжительностью около 11 минут написан на текст диалога прорицательницы Кассандры и хора из Эписодия IV трагедии Эсхила и предназначен для баритона и ударных (мембранофоны и вудблоки разной высоты, один исполнитель). Реплики Кассандры, оплакивающей гибель Трои и пророчащей гибель Агамемнона и свою собственную, солист артикулирует громким фальцетом, реплики хора — обычным голосом; местами он аккомпанирует себе на псалтерии, настроенном по тетрахордам особой структуры, оговоренной в авторском предисловии. Партия голоса записана не нотами, а модернизированными невмами, фиксирующими общую направленность интонирования (попеременно певческого и разговорного), распределение акцентов и ритмическую координацию с партией ударных. О том, как это выглядит на бумаге, можно судить по фрагменту партитуры, показанному в примере 9; обращают на себя внимание практически мгновенные, без пауз, переходы от modo ordinario (помета ХО и басовый ключ) к фальцету (КА и скрипичный ключ) и обратно. Весь комплекс атрибутов этой партитуры максимально чужд утвердившимся представлениям о «цивилизованной» музыке (остальная «Орестея» хотя бы записана нотами и содержит партии для хорошо знакомых инструментов), зато легко ассоциируется с такими понятиями, как «первобытное вдохновение» и «священный экстаз». Картина первобытного пророческого исступления воссоздается в «Кассандре» с поистине пугающей достоверностью.

Пример 9. Я. Kсенакис. «Орестея». «Агамемнон» («Кассандра»)

Example 9. I. Xenakis. “Oresteïa.” “Agamemnon”(“Kassandra”)

В следующей далее сцене убийство Агамемнона музыкально никак не иллюстрируется — этос высокой трагедии и не предполагает иного, — а по ходу жалобного песнопения «О мой царь <…> как оплáчу тебя?» [4, 240] энармоника и хроматика чередуются и эпизодически объединяются в двухголосии (см. пример 10; дублирующие хор гобой и кларнет и аккорды, заполняющие паузы между фразами, в примере опущены). Возможно, сочетание этих двух родов — условный знак особенно сильного и сложного по своему составу переживания.

Пример 10. Я. Ксенакис. «Орестея». «Агамемнон»

Example 10. I. Xenakis. “Oresteïa.” “Agamemnon”

Пример 11. Я. Ксенакис. «Орестея». «Эвмениды»

Example 11. I. Xenakis. “Oresteïa.” “Eumenides”

Вторая и третья части трилогии как у Эсхила, так и у Ксенакиса заметно короче первой. Вторая часть «Хоэфоры» («Приносящие возлияние [умершим]» 10) — та, где Орест при поддержке Электры казнит мать и ее любовника за убийство отца, — отличается в целом еще более суровой атмосферой; значительную роль играют напористые перкуссионные ритмы, шумовые эффекты и хоровое parlando; вся звуковысотная сторона выдержана в энармоническом роде. Звуковой пейзаж преображается под конец третьей части «Эвмениды», вскоре после того как богини мести Эринии по велению Афины 11 превращаются в милостивых Эвменид; последних персонифицирует унисонный детский хор, партия которого вращается вокруг ля первой октавы на фоне массового parlando большого хора. С началом завершающей трилогию гимнической строфы («Мир Эвменидам, богиням благим…» [4, 335]) густая энармоника во всех хоровых партиях, усугубленная нерегулярным «качанием» низких и крутыми glissandi высоких духовых, внезапно, но закономерно сменяется диатоникой (пример 11). На поверхностный современный взгляд, трилогия завершается обычным, можно сказать, стандартным счастливым концом (прием deus ex machina). Но в действительности здесь особым образом воплотилось упомянутое выше архетипическое представление об отделении цивилизации и культуры от природной, хтонической, «дочеловеческой» стихии — в данном случае от варварских обычаев, допускающих человеческие жертвоприношения и матереубийство. На уровне музыкально-языковых средств переход от «варварства» к «цивилизации» вполне логично реализуется путем сдвига (в излюбленных Ксенакисом антично-византийских терминах — метаболы) к диатонике. В самом же конце, при словах «Подпевайте, пляшите, кричите!» [4, 335], вновь воцаряется хаос, но на этот раз праздничный и веселый, вовлекающий не только исполнителей, но и публику (в предисловии к партитуре автор предписывает раздать слушателям металлические флажки, которыми под занавес нужно «весело размахивать в едином порыве с хором»). Именно таким должен был быть «счастливый конец» в подлинной античной драме.

***

Все сказанное выше, по-видимому, делает излишними объяснения, почему здесь нет и не может быть речи о ранних, достаточно наивных «сонористических» опытах Кшиштофа Пендерецкого, концептуально далеких от какой-либо архаики, хотя и снабженных стилизованными заглавиями («Трен», «Анакласис», «Полиморфия»), или, скажем, об экскурсах в первобытность, язычество и экзотику многих искушенных мастеров того же поколения (хотя бы таких, как Харрисон Бёртуисл или Джонатан Харви), всецело погруженных в культуру своего времени и никогда не позволявших себе ничего похожего на «первобытное вдохновение» и «священный экстаз». С другой стороны, некоторое отношение к нашему сюжету могут иметь те опыты Хельмута Лахенмана, где он отходит от показного нонконформизма своей инструментальной конкретной музыки и обращается к более глубокой разработке диалектических отношений между «природным» и «культурным» звуком (такова, к примеру, оркестровая пьеса «Schreiben» (2003–2004), заслуживающая специального исследования). Так или иначе, энантиодромия в нашем понимании — привилегия тех немногих, кто, пользуясь словами Ксенакиса из его некролога Варезу, был готов «послать к черту так называемую “музыкальность”» и обратиться к «освоению тех сфер музыки, для которых пока еще нет названия» (цит. по [11, 156]) — или, что то же самое, к возвращению в сферы «давно изъятого из обихода», но продолжающего жить в глубинах общечеловеческой памяти.

Список источников

- Акопян Л. Великие аутсайдеры музыки XX века. Эдгар Варез. Роберто Герхард. Джачинто Шельси. Жан Барраке. М. : ГИИ, 2019. 319 с.

- Алексеев Э. Раннефольклорное интонирование. Звуковысотный аспект. М. : Советский композитор, 1986. 238 с.

- Манн Т. Доктор Фаустус / пер. С. Апта и Н. Ман. М. : Издательство иностранной литературы, 1959. 615 с.

- Эсхил. Трагедии / пер. С. Апта. М. : Искусство, 1978. 368 с.

- Юнг К. Г. Психологические типы / пер. С. Лорие, В. Зеленского. 2-е изд. М. : Академический проект, 2020. 538 с.

- Barker A. The Science of Harmonics in Classical Greece. Cambridge etc. : Cambridge University Press, 2007. xii, 481 p.

- Copland A. A Modernist Defends Modern Music // New York Times. December 25, 1949, р. 11.

- Jolivet H. Varèse. Paris : Hachette. 1973. 206 p.

- Lindstedt I. Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. 486 s.

- Lucciano A. M. Jani Christou. The Works and Temperament of a Greek Composer / trans. by C. Dale, Amsterdam : Harwood Academic Publishers, 2000. xxi, 181 p.

- Matossian N. Xenakis. London : Kahn & Averill, 1986. 271 p.

- Ouellette F. Edgard Varèse. New York : Da Capo Press. 1981. 270 p.

- Reish G. N. Una nota sola: Giacinto Scelsi and the Genesis of Music on a Single Note // Journal of Musicological Research, no. 25, 2006. P. 149–189.

- Scelsi G. Les anges sont ailleurs… / ed. and comm. by S. Kanach. Arles : Actes Sud, 2006. 303 p.

- Varga B. A. Conversations with Iannis Xenakis. London : Faber & Faber, 1996. 255 p.

- Xenakis I. Formalized Music. Thought and Mathematics in Composition / rev. ed., Stuyvesant, NY : Pendragon Press, 1992. 387 p.

Комментировать