Блаженство по Иоганнесу: о семантике творчества Иоганнеса Брамса

Блаженство по Иоганнесу: о семантике творчества Иоганнеса Брамса

А теперь пребывают сии три:

вера, надежда, любовь;

но любовь из них больше 1

Среди композиторов XIX века Иоганнес Брамс занимает особое место. Музыкант, охотнее всматривающийся в прошлое, нежели в будущее, исследователь и хранитель традиций, художник, трезвостью разума вдохновивший композиторов нововенской школы, — как часто предстает он на страницах исследований в образе рыцаря, закованного в латы рассудка и мастерства. Но двигало ли его пером одно лишь желание сберечь и приумножить чужие ценности, доставшиеся ему в наследство от старых мастеров? Совершенство композиторской техники в музыке Брамса становится фоном, на котором он являет прекрасные и живые образы не «чужих», но значимых для каждого человека ценностей: Веры, Надежды и Любви, — той, что из них больше. Разговор о них ведет каждый большой художник; немногим удалось сказать так много, как это сделал Брамс.

Вопросы семантики творчества Брамса волнуют уже самой перспективой своей постановки. Диапазон мнений широк — от тщательного расследования деталей биографии как импульсов к появлению конкретных сочинений до полного неприятия анализа творчества композитора с точки зрения его «содержательности» 2. Тем не менее каждая нота непрограммной музыки Брамса столь же красноречива, как и его вокальные сочинения, говорящие языком немецкой поэзии, библейских текстов или народных песен. Речь брамсовских произведений полна энергии и живого, стихийного выражения чувства; одновременно она обладает выверенностью лексики и ораторской четкостью воплощения смысла. «Словарь», которым композитор пользуется в построении этой речи, и представляет собой семантическую систему его творчества.

В отличие от системы барочных фигур, создание этого словаря не было предметом специальной заботы композитора; об этом не свидетельствуют ни его высказывания, сохранившиеся в письмах и воспоминаниях современников, ни, что важнее, сам строй его личности. Брамсу претила всякая искусственность; его невозможно представить в роли изобретателя некоего «эзопова языка». Да и предмет его речи в этом языке не нуждался: Брамсом владели мысли не о врéменном, но о вечном. Постоянная обращенность к темам жизни и смерти, страдания и утешения определила постоянство «слов», которыми Брамс говорит об истине, открывшейся ему в бесконечности размышлений.

Обычные, литературные слова текстов для своих произведений Брамс отбирал особенно тщательно, подчеркивая: «многое я взял просто потому <…> что мне это было нужно» 3, «подобные слова занимали меня часто» 4 (цит. по [6, 82, 282]). Исследуя текстовые лейтмотивы в произведениях композитора, можно очертить наиболее значительные образно-смысловые сферы в его творчестве. Анализ их конкретного музыкального воплощения позволяет воссоздать систему топосов 5 в творчестве Брамса — не только с осознанием спонтанности и отсутствия целенаправленности в ее формировании, но и с надеждой на то, что представление о ней поможет лучше понять и мировоззрение композитора, и его музыку.

Рассказ о топосах музыки Брамса 6 стоит начать с наиболее заметного, важного и индивидуального среди них, далее же уместно будет предложить пути анализа произведений композитора с точки зрения его топики. Возможно, знание о том, чтó составляет образно-поэтическое содержание топосов в творчестве композитора, откроет новые пути его интерпретации перед музыкантами-инструменталистами и певцами.

Среди целого ряда текстовых лейтмотивов в творчестве Брамса особенно выделяется слово «блаженство» — в «Немецком реквиеме» это то самое слово, что было в начале. «Selig sind» — благая весть, звучащая в крайних частях «Немецкого реквиема» («Selig sind, die da Leid tragen» / «блаженны плачущие» в первой и «Selig sind die Toten» / «блаженны мертвые» в седьмой). Уже здесь заметно решительное расхождение Брамса не только с буквой, но и со смыслом традиционного текста заупокойной католической службы. Как и католическая заупокойная месса, «Немецкий реквием» открывается молитвой, но не о мертвых, а о живых: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся»:

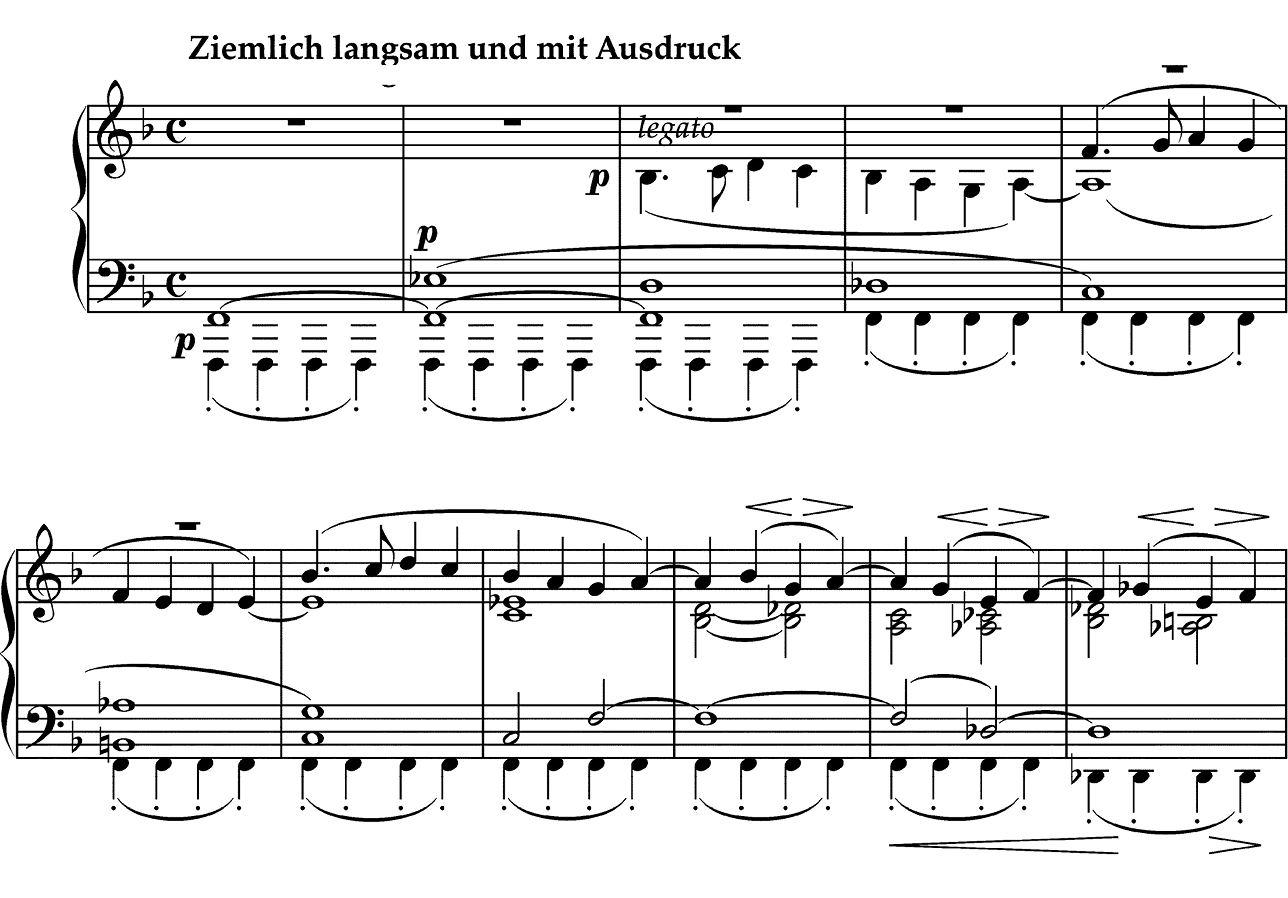

Пример 1. «Немецкий реквием», начало I части

Example 1. “Ein Deutsches Requiem,” the beginning of the 1st movement

Топос блаженства представлен здесь в наиболее характерном своем виде: музыкальные средства вызывают ассоциации с неторопливым, ритуально-торжественным течением времени (ритмическое остинато у литавр), наполненным радужной игрой гармонических красок, переливающихся на глубоком тоническом органном пункте.

Показательно, что Брамс не делает различия между живыми и мертвыми: блаженны и «страдальцы» в первой части Реквиема, и «мертвые» в седьмой. Более того, топос блаженства мы находим и в «Песни судьбы» ор. 54 на слова Фридриха Гёльдерлина, где говорится о желанной участи «блаженных гениев» («selige Genien»): они счастливы тем, что их «блаженные глаза» («seligen Augen») «смотрят в тихую, вечную ясность».

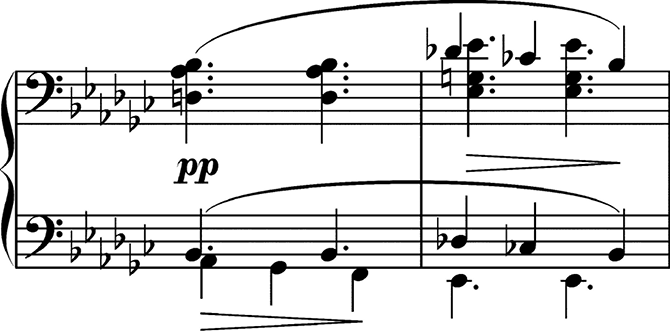

Если в крайних частях Реквиема образное содержание топоса блаженства уместнее всего было бы сравнить с христианскими представлениями о Царствии Небесном, то в «Песни судьбы» его реалии заданы уже античной мифологией. Однако в обоих случаях и литературный текст, и музыка рисуют зримую картину обители блаженства. В Реквиеме представление о ней нами домысливается исходя из христианских представлений о горнем мире, здесь же мы имеем дело с детальным поэтическим описанием: «Вы шествуете наверху в свете, по мягким почвам, блаженные гении» 7. Но в музыкальном воплощении использованы те же средства, что и в Реквиеме: медитативность органного пункта, красочность наслаивающихся на него диссонансов, торжественное биение ритмического остинато в партии литавр (в «Песни судьбы» его ритуальный характер дополнительно подчеркнут триольным ритмом, вызывающим ассоциации с барабанной дробью 8):

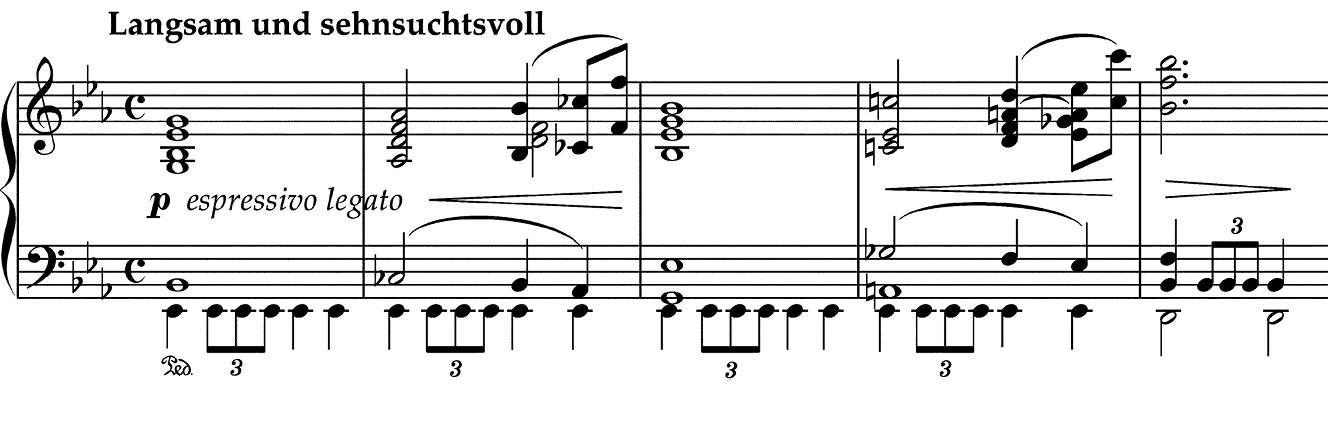

Пример 2. «Песнь судьбы» ор 54

Example 2. “Schicksalslied” ор. 54

Пример 3. «Нения» ор. 82

Example 3. “Nänie” ор. 82

В «Нении» ор. 82 прозрачная, необыкновенно нежная гармония и ласковые мелодические интонации словно размывают, опровергают суть звучащих слов: «И прекрасное смертно». Не ужас осознания смертности, но весть о блаженстве, обретаемом в смерти, несет эта музыка (пример 3).

Топос блаженства в «Нении» представлен в одном из самых лиричных своих вариантов: здесь нет величественного звучания литавр, а ритмическое остинато смягчено синкопами, придающими фактуре воздушность, невесомость. Образ утешения создается и благодаря ласковым нисходящим интонациям в мелодии, звучащей в динамике piano у высоких женских голосов. Текст Шиллера оплакивает красоту, не щадимую смертью 9, но музыка Брамса воплощает не скорбь, а утешение: топос блаженства воссоздает здесь тихую обитель, уготованную прекрасному смертному 10.

Мечта об ином, идеальном мире — одна из центральных тем в искусстве романтизма, однако образно-поэтическое содержание топоса блаженства у Брамса настолько ярко индивидуализировано, что привлечение автобиографических мотивов для его лучшего понимания кажется не пустой затеей. В целом ряде его сочинений мотивы прекрасного инобытия обретают очень конкретные формы. Это не отвлеченные философские категории, а ясные и зримые поэтические образы: материнское утешение 11, «мягкие объятия», «пора детства», «отчий дом», «обнимающие руки», «страна блаженнейшего покоя» («Вечерние сумерки» ор. 49 № 5), «Отец любви» (Альтовая рапсодия ор. 53), «страна детства» и «материнские руки» («Путь домой II» ор. 63 № 8), «Отец в вышине» («Желание смерти» ор. 86 № 6), «страна Отца» (Хоральная прелюдия ор. 122 № 11). Неудивительно, что в творчестве Брамса, одиночки и странника, они приобрели значение поэтических лейттем.

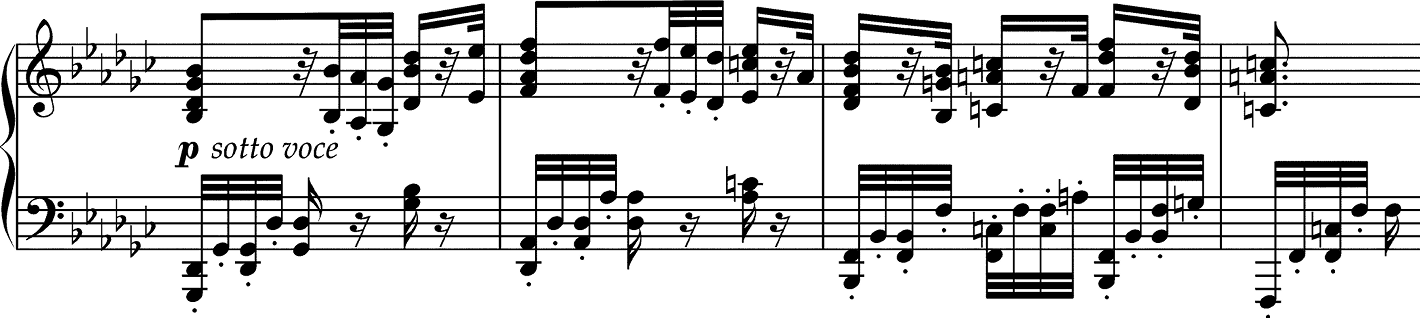

Как размышление об ином мире предстает топос блаженства и во второй части Первой скрипичной сонаты G-dur ор. 78. Композитор работал над ней зимой 1878–1879 годов, когда его крестник Феликс Шуман, сын Роберта и Клары, умирал от туберкулеза 12. На письмо Клары от 2 февраля 1879 года, в котором она говорила об угасающем Феликсе и о своем отчаянии, Брамс ответил нотным фрагментом, который должен был выразить больше, чем он мог бы написать в письме: «Дорогая Клара, если ты сыграешь следующую страницу совсем медленно, возможно, это скажет тебе яснее, чем мог бы [сказать] я иным образом, как искренне я сопереживаю тебе и Феликсу, — и даже о его скрипке, которая, конечно, уже молчит» (цит. по [9, 232]). Фрагмент, которым композитор сопроводил свое письмо, не сохранился; тем не менее П. Берри убежден, что это была медленная часть Скрипичной сонаты ор. 78 (упоминание в письме о скрипке Феликса 13, безусловно, не случайно) 14.

Сразу после первого проведения главной темы второй части, эпитафиально-торжественной и печальной, следует мрачный траурный марш в es-moll 15; выбор и жанра, и тональности традиционен для воплощения мысли о смерти (о ее топосе в музыке Брамса речь пойдет далее). Но в музыке Adagio композитор являет и гораздо более индивидуальный образ инобытия. Он воплощен в протяженном тоническом органном пункте, артикулированном маршевым ритмическим остинато, и в переливающихся на его фоне диссонансах:

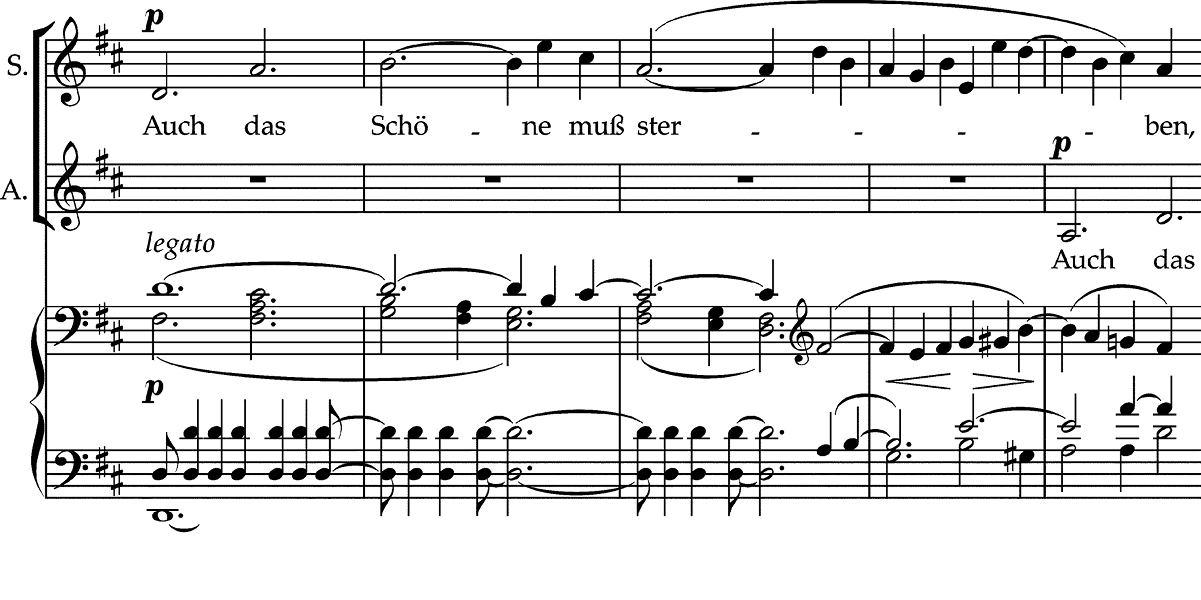

Пример 4. Соната для фортепиано и скрипки № 1, II часть, такты 96–104

Example 4. Sonata no. 1 for piano and violin, 2nd movement, measures 96–104

Топос блаженства здесь готовит заключительное проведение главной темы, смысл которой — элегический вздох, последнее «прости!», возвышенная скорбь расставания навек с любимым существом.

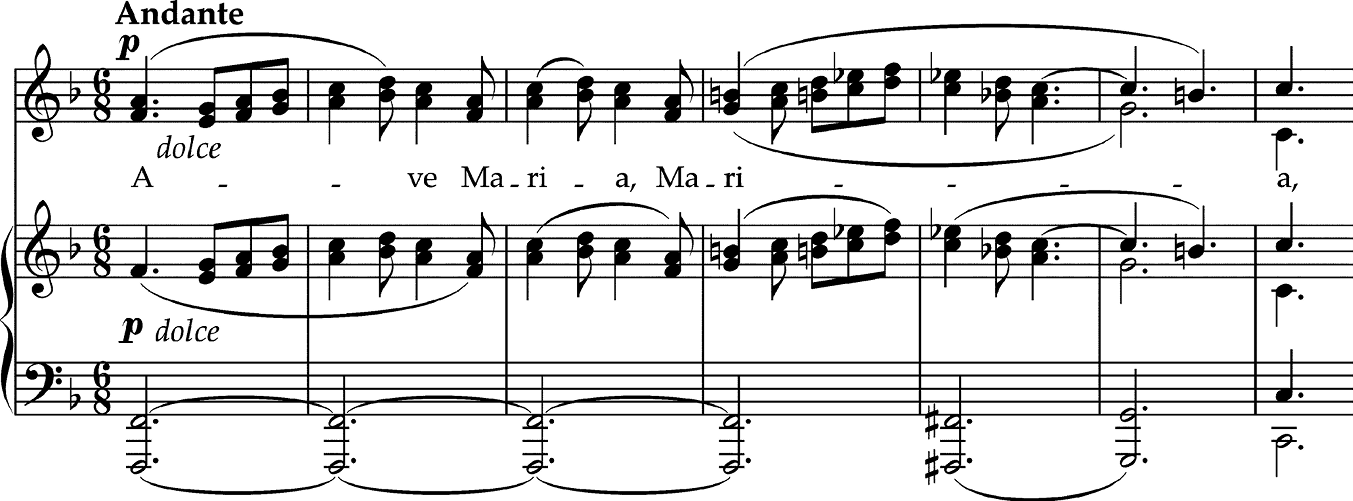

Хочется подчеркнуть, что топосы не являются лейттемами или лейтмотивами: это не музыкальные темы, повторяющиеся в разных произведениях композитора, а определенные поэтические образы, связанные с конкретными музыкально-выразительными средствами; и выбор этих средств, и те или иные нюансы в характеристике образов могут меняться от произведения к произведению. Так, например, в «Ave Maria» ор. 12 топос блаженства, при явном сходстве и образного строя, и средств его воплощения (тонический органный пункт с наслаивающимися на него диссонантными красками, размеренная ритмическая пульсация), отличается от начала «Немецкого реквиема». Колыбельные жанровые ассоциации, прозрачность и простота фактуры, тихая динамика, ласковые мелодические интонации, выдержанный бас придают молитвенному песнопению характер народной песни (пример 5).

Пример 5. «Ave Maria» op. 12

Example 5. “Ave Maria” op. 12

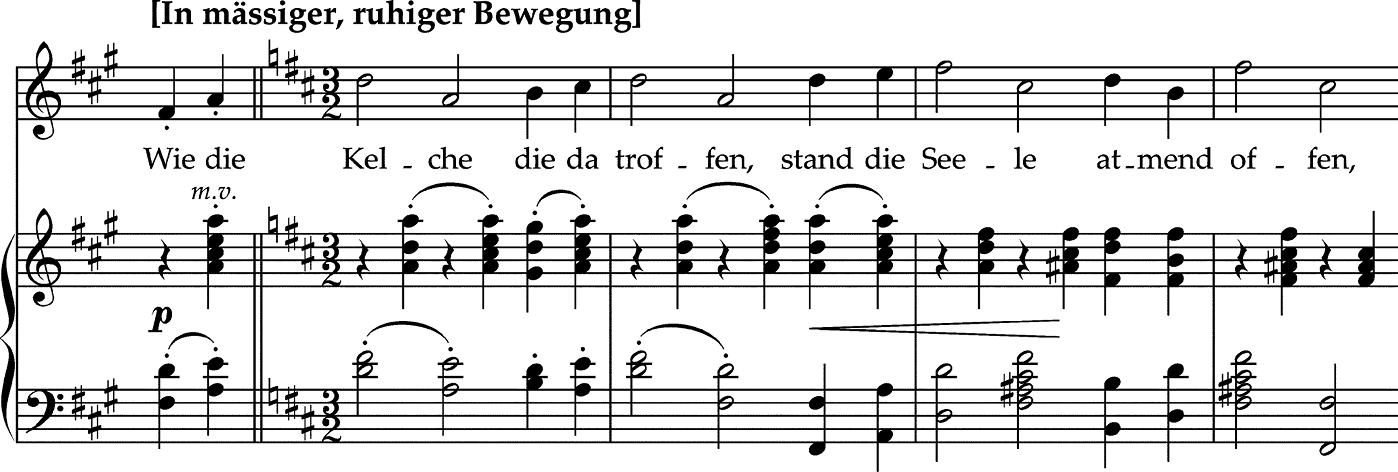

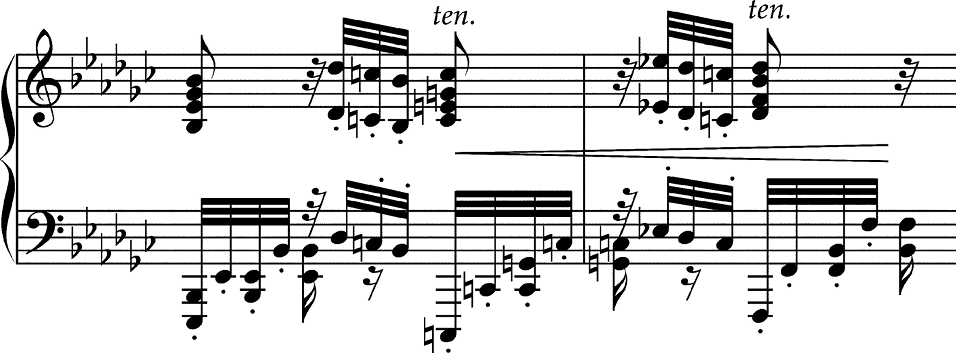

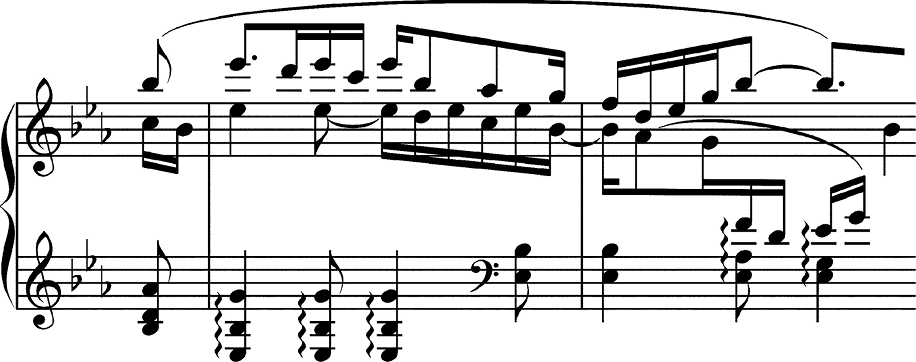

Одно из самых торжественных воплощений топоса блаженства мы находим во второй части Третьей фортепианной сонаты ор. 5, которой композитор предпослал поэтический эпиграф из Штернау: «Наступает вечер, восходит луна. Два сердца соединяются, охваченные блаженством любви» (перевод Е. М. Царёвой) [8, 49]. Выбор слов, разумеется, неслучаен, равно как и содержание эпиграфа не сводимо к любовной сцене на пленэре 16. Романтизм видит в любви возможность постижения тайн мироздания, во многих поэтических текстах она описана сродни религиозному переживанию, и для Брамса оно не было абстрактным. В кульминации второй части Третьей сонаты мелодия в народном духе достигает гимнической мощи, все же остальные музыкально-выразительные средства — мажорный лад, тонический органный пункт, подчеркнутый ритмическим остинато, отклонение в тональность субдоминанты — указывают на топос блаженства 17 (пример 6).

Пример 6. Соната для фортепиано № 3, II часть

Example 6. Piano sonata no. 3, 2nd movement

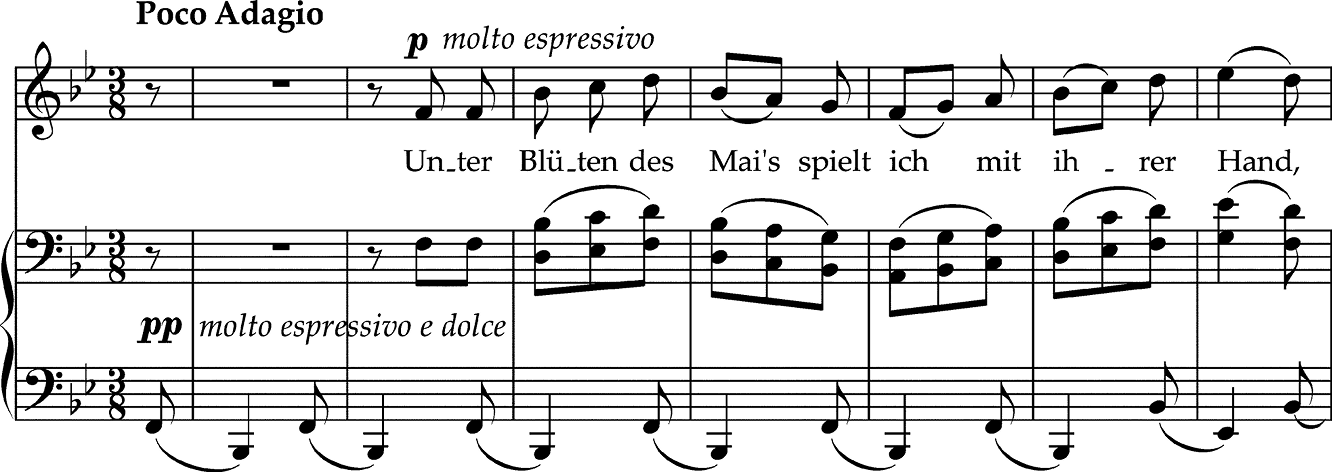

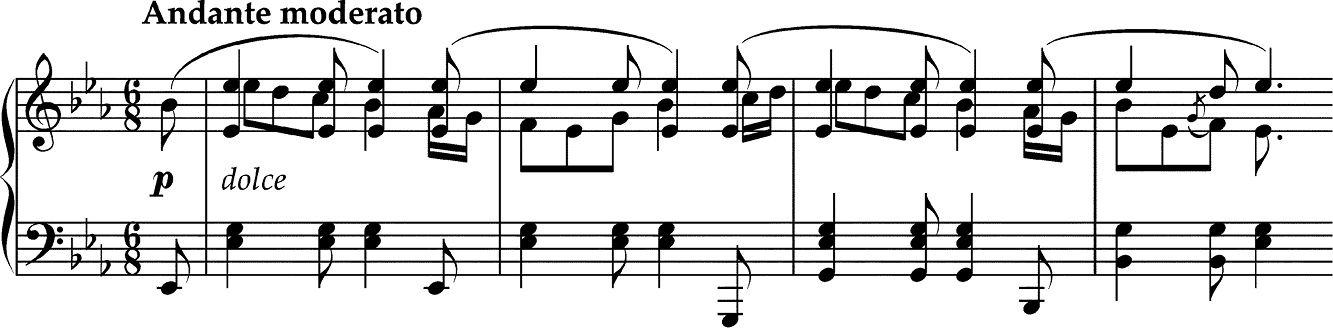

В области камерной вокальной лирики сближение топоса блаженства с кругом выразительных средств, характерных для народной песенности (бурдонная квинта и ритмическое покачивание в басу, диатоника, скромная и прозрачная фактура), выглядит более чем естественно, поскольку Брамс сознательно стремился приблизить свои песни народным образцам. В поэтическом тексте песни «Der Kuß»/«Поцелуй» ор. 19 № 1, написанной на слова Людвига Хёльти, как и во второй части Третьей фортепианной сонаты ор. 5, речь идет не только о любовном, но и о религиозном переживании: поцелуй возлюбленной дарит юноше бессмертие (die Unsterblichkeit). Любовь как чувство, дарующее «бессмертие», то есть блаженство души, и воплощает в песне «Поцелуй» топос блаженства (пример 7).

Пример 7. «Поцелуй» ор. 19 № 1

Example 7. “Der Kuß” op. 19 no. 1

В кульминации поэтического текста юноша целует возлюбленную («и похитил у нее, дрожа, первый поцелуй») — и выразительность «народных» красок становится еще ярче: линия вокальной партии движется к мелодической вершине по звукам тонического секстаккорда, сопровождаемая золотым ходом валторн (пример 8).

Пример 8. «Поцелуй» ор. 19 № 1, такты 18–22

Example 8. “Der Kuß” op. 19 no. 1, measures 18–22

И сам золотой ход валторн, и движение по аккордовым звукам, и органный пункт, и даже тональность F-dur (в данном построении) характерны для воплощения топоса пасторали в классико-романтическом искусстве. Наш пример позволяет предположить индивидуализацию трактовки этого топоса Брамсом, для которого все связанное с народом было буквально свято. Именно поэтому характерная для романтического искусства сакрализация любовного переживания воплощена им при помощи «народных» средств выразительности: идеалу простоты чувств Брамс оставался верен всю жизнь.

В «Песне дождя» ор. 59 № 3 простыми средствами топоса пасторали (варианты золотого хода валторн в вокальной партии и в фактуре фортепианного сопровождения, следование субдоминанты после доминанты, строгая хоральная фактура) передано главное событие поэтического текста — постижение душой тайны Бытия: «и священная тайна творения открылась душе [моей]» (пример 9).

Пример 9. «Песня дождя» ор. 59 № 3, такты 70–74

Example 9. “Regenlied” op. 59 no. 3, measures 70–74

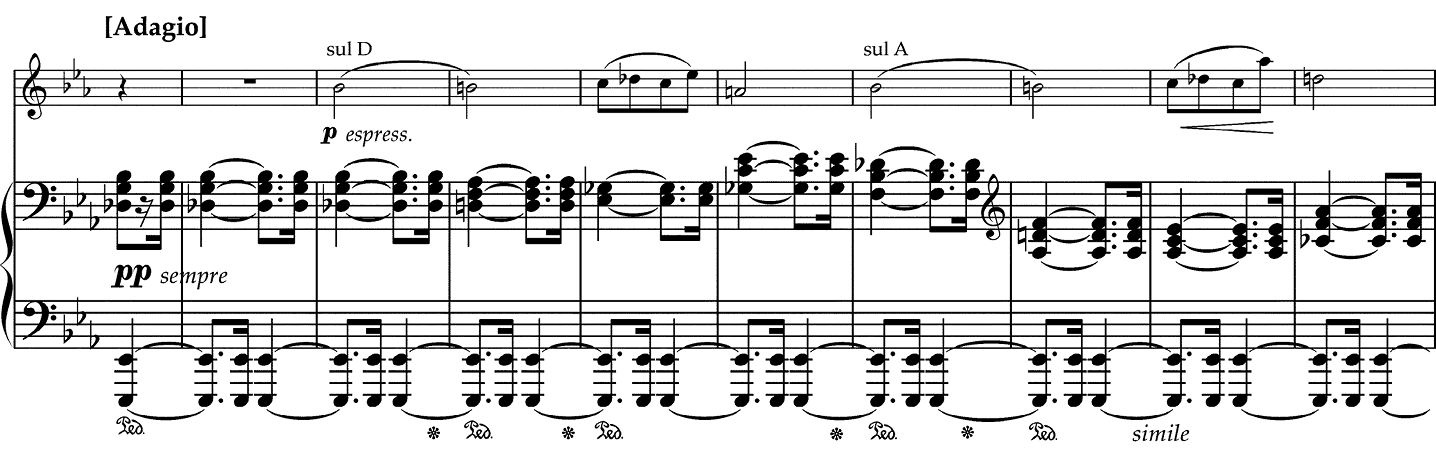

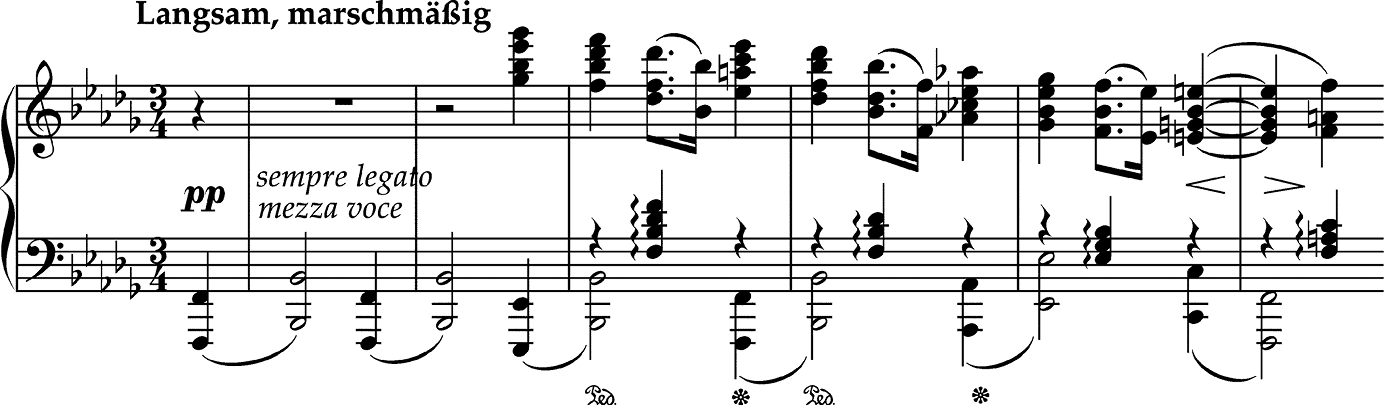

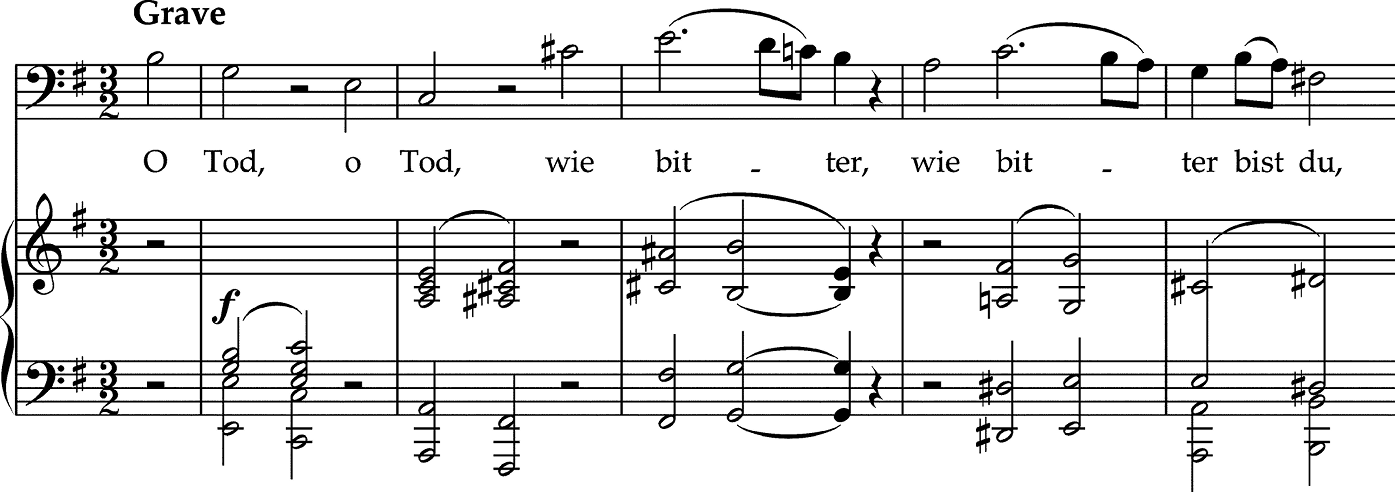

Один из ярких представителей немецкого культурпротестантизма, Брамс был блестящим знатоком Священного Писания, к текстам которого охотно обращался в своей духовной музыке, однако ему были чужды важнейшие догматы христианской веры — об искупительной жертве Христа и о бессмертии души 18. Отсюда — уникальность воплощений в его музыке тем смерти и утешения. Топос смерти в творчестве Брамса приобретает поистине устрашающее звучание, и самый очевидный пример тому — жуткая пассакалия второй части «Немецкого реквиема» (пример 10).

Пример 10. «Немецкий реквием», II часть

Example 10. “Ein deutsches Requiem,” 2nd movement

Текст ее перекликается с каноническим текстом католического реквиема, но если в христианском сознании мысль о Страшном Суде связана с надеждой обрести Царствие Небесное, то в Реквиеме Брамса воплощен всепоглощающий ужас осознания смертности («Ибо всякая плоть — как трава»). Для запечатления грозного лика смерти Брамс использует здесь трехдольный метр, тяжелую поступь траурного шествия, мрачные (минорное трезвучие VII ступени в такте 4) или, наоборот, резкие и яркие гармонические краски (сопоставление субдоминанты с двойной доминантой в такте 5). Последний оборот образует характерное переченье, в барочной музыкальной символике связываемое с областью страшного и чудесного. Переченье как примета топоса смерти используется и в первом «Строгом напеве», по смыслу перекликающемся со второй частью Реквиема: предел человеческой жизни, положенный смертью, уподобляет ее существованию скота — оно безотрадно, бессмысленно, тяжко 19 (пример 11).

Пример 11. «Четыре строгих напева». № 1, такты 9–11

Example 11. “Vier ernste Gesänge.” No. 1, measures 9–11

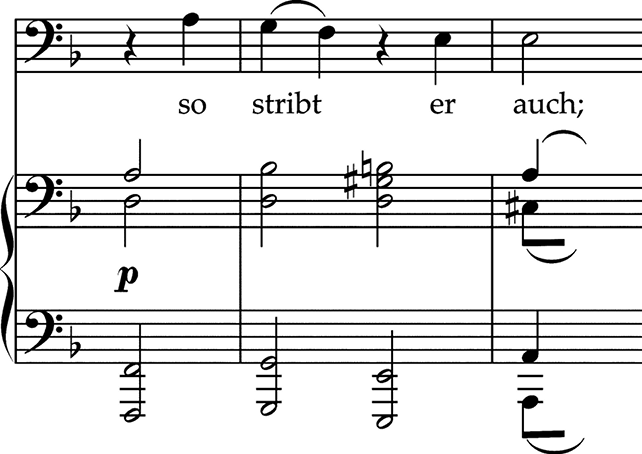

Переченье, образуемое в минорном ладу соединением натуральной субдоминанты с альтерированной, воплощает топос смерти и в третьем «Строгом напеве»; как и во второй части Реквиема, он представлен трехдольным траурным шествием (пример 12).

Пример 12. «Четыре строгих напева». № 3

Example 12. “Vier ernste Gesänge.” No. 3

В одном из писем к своей давней приятельнице Э. фон Херцогенберг Брамс, разбирая новое сочинение ее мужа, сказал: «Если Вы говорите „я много страдал“, то я терпеливо жду, пока Вы придете к своим утешениям» (цит. по [6, 225]).

Образы страдания и утешения последовательно сменяют друг друга во многих сочинениях самого Брамса, образуя метасюжет его музыки — многократно повторяющуюся в различных произведениях образно-поэтическую основу их музыкальной драматургии и формы 20. Формула «страдание — утешение» выведена из слов композитора, которые можно понимать достаточно широко: например, в первой ее части может быть изображено не только само страдание, но и то, что его вызывает. Так, в первом разделе двухчастной контрастно-составной формы третьего «Строгого напева» воплощен страшный лик смерти («О смерть! как ты горькá…» 21), во втором же разделе — ее утешительный, ласковый облик (пример 13).

Пример 13. «Четыре строгих напева». № 3, такты 19–22

Example 13. “Vier ernste Gesänge.” No. 3, measures 19–22

И мелодия, и фортепианная партия второго раздела Напева полны нежных, ласковых нисходящих интонаций; начальная же элегическая интонация восходящей сексты представляет собой не что иное, как обращение первого мотива Напева, в котором человек взывает к смерти. Сменились интервал и направление мелодического движения, фактура и тональность (на одноименный мажор) — и смерть, подобно двуликому Янусу, обернулась к человеку другим лицом: «О смерть! Как ты отрадна…».

Баюкающие синкопированные ритмы и преобладание нисходящих интонаций в разных пластах фактуры фортепианного сопровождения и в вокальной партии вызывает колыбельные ассоциации: смерть видится как спасительное забвение. Наоборот, образ сна в искусстве романтизма омрачен ассоциациями со смертью: сонное забытье нередко расценивается как пребывание между двумя мирами. Оно не только пугает переходом к инобытию, но и влечет переживанием экзистенциального опыта; сон для романтиков наполнен подлинной жизнью чувства. Неудивительно поэтому, что некоторые музыкально-выразительные средства сближают топос сна с топосом блаженства: тонический органный пункт, переливающиеся гармонические краски, остинатная ритмическая пульсация (чаще всего выраженная достаточно мелкими длительностями). Более характерными особенностями топоса сна являются тихая динамика и звенящий высокий педальный тон: в текстах вокальной лирики Брамса спящий никогда не погружен в тишину — его баюкает пение птиц, шум листвы.

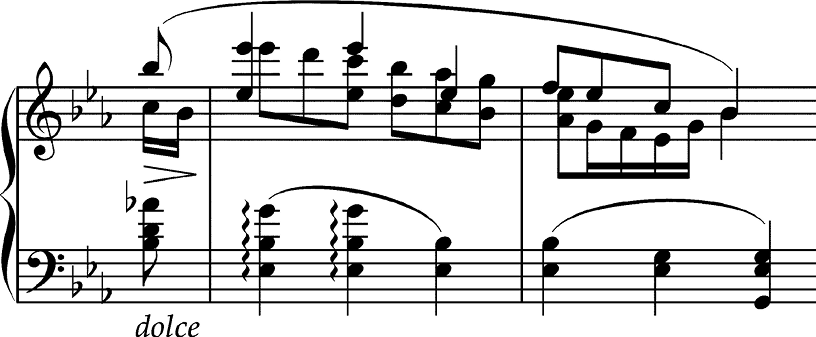

Топос сна в песне «Geheimnis»/«Тайна» на слова Карла Кандидуса ор. 71 № 3 воплощен (кроме обозначенных выше музыкально-выразительных средств) целым рядом поэтических мотивов: это и позднее время суток («сумерки весеннего вечера»), и шелест липовых деревьев, и, что важнее всего, образ природы, которую поэт-романтик одушевляет и поверяет ей тайну своей любви 22 (пример 14).

Пример 14. «Тайна» ор. 71 № 3

Example 14. “Geheimnis” op. 71 no. 3

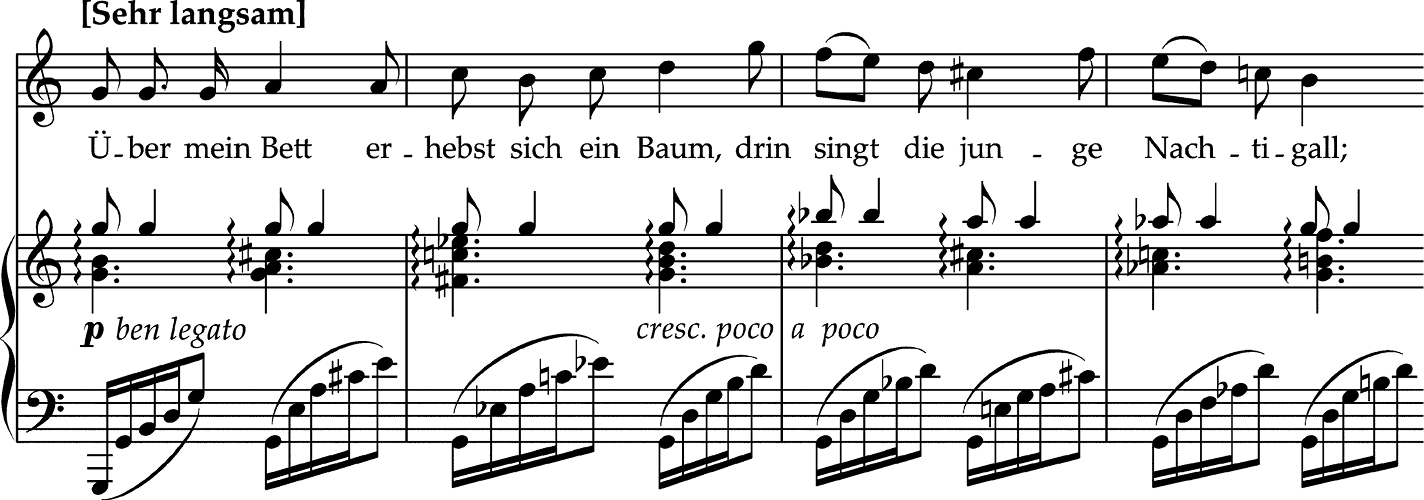

В песне «Смерть — прохладной ночи тень» ор. 96 № 1 топос сна получает одно из самых ярких воплощений в творчестве Брамса. Как и в песне «Тайна», в поэтическом тексте мы находим мотив древесной кроны; здесь к нему присоединяется еще один природный образ — пение соловья («Над постелью моей поднимается дерево, там поет молодой соловей. Он поет о чистой любви. Его слышу я даже сквозь сон») (пример 15).

Пример 15. «Смерть — прохладной ночи тень» ор. 96 № 1, такты 14–17

Example 15. “Der Tod, das ist die kühle Nacht” ор. 96 no. 1, measures 14–17

Кроме тонического органного пункта, переливающихся гармоний, журчащих фигураций и звенящего в вышине педального тона, здесь использована и гармония альтерированной субдоминанты в миноре — одна из примет топоса смерти. Вагнеровский мотив противостояния ночи и дня как аллегорий жизни и смерти у Брамса получает индивидуальное истолкование. Он предстает в зеркальном отражении, но не теряет своей сути: Брамс, как и Вагнер, представляет ночь как время желанного избавления от страданий. Сон, глубокий, как смерть, расцвечивается обертонами романтической религиозности, понимающей любовное чувство как ключ к тайне мироздания 23.

В песне «Immer leiser wird mein Schlummer» / «Глубже все моя дремота» ор. 105 № 2 на слова Германна Лингга топос сна на уровне музыкально-выразительных средств связан с топосом смерти (сопоставление мажорных тональностей, не связанных друг с другом первой степенью родства), и это не случайно. Эта песня — одна из «скорбных колыбельных» Брамса; в ее поэтическом тексте речь идет о девушке, предчувствующей свою скорую смерть. Убаюкивающая повторность ритмических структур в начале песни омрачена глухим колокольным басом, нисходящая линия которого напоминает о барочной символике сошествия в могилу. В среднем же разделе песни смерть поворачивается к страдалице иным, ласковым лицом (исчезает минорный лад и глубокие траурные басы), но ее трансцендентная сущность не скрыта — Брамс воплощает ее красочными терцовыми сопоставлениями (E-dur — G-dur, D-dur — F-dur) (пример 16).

Пример 16. «Глубже все моя дремота» ор. 105 № 2, такты 16–19

Example 16. “Immer leiser wird mein Schlummer” op. 105 no. 2, measures 16–19

Не всегда в произведениях Брамса золотой ход валторн является знаком пасторали; в музыке мужественного характера он, вместе с другими музыкально-выразительными средствами, широко используемыми, например, в драматических циклах Бетховена (чеканный ритм, пунктиры, плотная аккордовая фактура, подвижный темп, жанр марша, фанфарная мелодика), представляет топос героики.

Характерно, что топос героики может сближаться с топосом смерти, тем самым обнаруживая свой генезис — страх смерти, отчаяние, страдание. Пример тому находим во второй теме 24 Интермеццо es-moll ор. 118 № 6, где топос героики, с его плотной, «собранной» фактурой (аккорды, октавные и квинтовые дублировки) и четким, чеканным ритмом (пунктиры в окончаниях мотивов, «шорох» в нижнем регистре, похожий на барабанную дробь), резко контрастирует аморфному, расплывчатому «облаку» аккомпанемента в фактуре первой темы (пример 17).

Пример 17. Интермеццо es-moll ор. 118 № 6, такты 41–43

Example 17. Intermezzo es-moll ор. 118 no. 6, measures 41–43

Е. М. Царёва характеризует драматургическую роль второй темы как героическое противостояние первой: «Вторжение героической фанфары (средняя часть) разрушает трагическое оцепенение» [8, 339]. Сама же первая тема представляет собой не что иное, как воплощение смерти: сквозь мрачный туман фигураций первой темы проступают контуры средневековой секвенции «Dies irae» 25. Порыв к освобождению от ее морока воплощает топос героики во второй теме; его происхождение становится очевидным во втором предложении, где появляется знакомое нам по началу второй части Реквиема терцовое сопоставление (гармоническое выполнение одинаковое: es-moll — C-dur) (пример 18).

Пример 18. Интермеццо es-moll ор. 118 № 6, такты 46–47

Example 18. Intermezzo es-moll ор. 118 no. 6, measures 46–47

Создавая собственный музыкально-поэтический «словарь», Брамс не отказывался и от общепринятого: в его произведениях мы находим и широко используемые в эпоху барокко, и востребованные романтизмом музыкально-риторические фигуры, такие как catabasis, мотив шага, тема средневековой секвенции «Dies irae». Однако у композитора они получают новое освещение, становясь частью его индивидуальной картины мира.

Примером такой работы с известной темой-символом является Интермеццо ор. 117 № 1 — одна из трех «колыбельных песен моей скорби», как их называл композитор (цит. по [8, 333]) и единственная среди них колыбельная в строгом смысле. На этот жанр указывает не только характер музыки, но и литературный эпиграф, взятый из Гердера: «Усни, мое дитя, усни нежным и прекрасным сном. Меня так печалит вид твоих слез» 26. В этих строках для Брамса, очевидно, было заключено нечто большее, чем предполагал поэт.

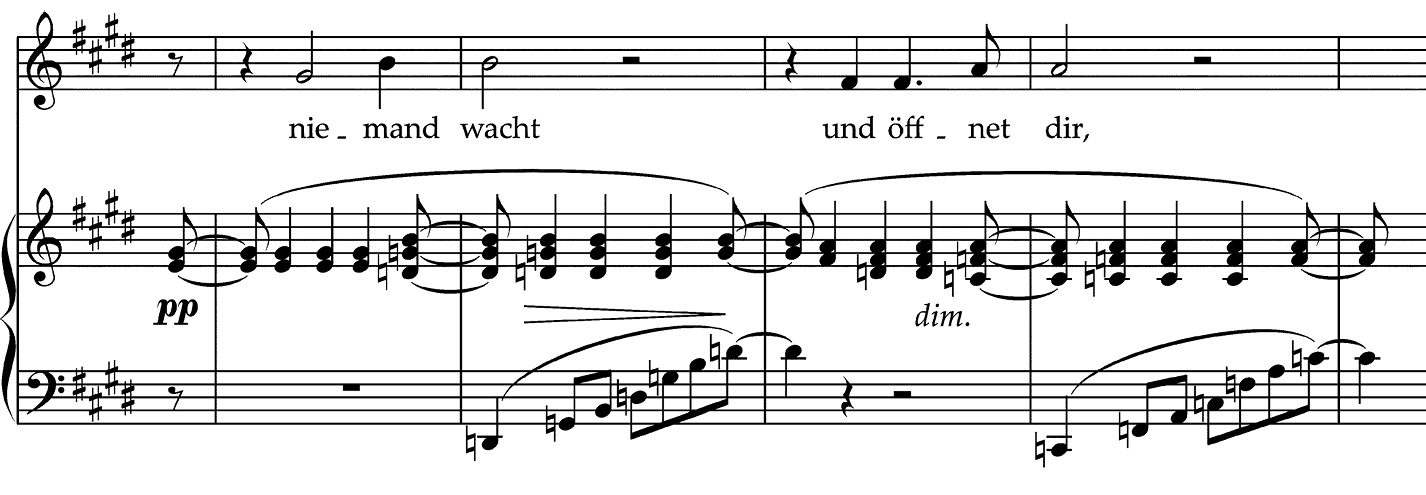

Воплощение сна в музыке Интермеццо не ограничивается одним лишь жанром колыбельной. Своеобразие основной темы заключено в целом ряде музыкально-выразительных средств, которые в музыке Брамса cоставляют топос сна: это прозрачная фактура, в которой преобладают нисходящие, струящиеся линии; высокий или средний регистр; педальный тон в верхнем регистре, часто подчеркнутый ритмическим остинато, — здесь он звучит подобно слабому звону в вышине, резонируя сказочным обертонам эпиграфа из народной поэзии (пример 19).

Пример 19. Интермеццо Es-dur ор. 117 № 1

Example 19. Intermezzo Es-dur ор. 117 no. 1

Многократные повторы мелодии почти без изменений 27 приводят к смысловой кульминации в обновленном последнем предложении. Благодаря делению метра поперек сильных долей и ярко выраженному нисходящему мелодическому движению жанровость исчезает, растворяясь вместе с метром в плавном течении без опоры. «Невесомая» музыка Интермеццо — поздняя; в ней предчувствуемое блаженство инобытия становится совсем уже близким и оттого — новым, более легким и далеким от прежних, земных, представлений о нем (пример 20).

Пример 20. Интермеццо Es-dur ор. 117 № 1, такты 13–14

Example 20. Intermezzo Es-dur ор. 117 no. 1, measures 13–14

И оба хода 28, и побочная тема по своему образному строю предельно далеки от нежного спокойствия главной темы Интермеццо; форма миниатюры позволяет максимально ярко воплотить идею романтического двоемирия. Интонационно производный от главной темы уводящий ход образно ей противоположен: унисонная фактура и глубокие траурные басы говорят о вторжении враждебных человеку сил 29. Даже повторение педального тона здесь иное, нежели в начале пьесы (там звучание верхнего остинато окутывало, как сонная пелена, — здесь же оно раздается глухо, как погребальный колокол). Побочная тема откликается на это вторжение страдальческими ламентозными интонациями и усталостью, балансирующей на грани приятия неизбежного (напряжение доминантового органного пункта в басу разрешается бессильно никнущей фигурой catabasis). Переход к репризе главной темы звучит предельно скорбно: низкий регистр, ассоциации с траурным шествием и гармоническое переченье воплощают здесь топос смерти (пример 21).

Пример 21. Интермеццо Es-dur ор. 117 № 1, такты 36–37

Example 21. Intermezzo Es-dur ор. 117 no. 1, measures 36–37

Обращаясь к теме смерти, Брамс выходит за рамки, очерченные гердеровским эпиграфом. Но главное откровение этой музыки содержится в репризе основной темы. Она стала еще нежнее после того, как отзвучала безутешная музыка побочной темы: ее мелодия парит над глубиной басов; верхнее остинато, которое становится еще выше, похоже на тихий звук колокольчика. Уже во втором предложении появляется фигурация, опевающая аккордовые звуки. В четвертом предложении, там, где в первом проведении темы ее мелодия теряла опору в безостановочном движении, опевание звучит уже не как фигурация, а как мелодия. Это мелодия секвенции «Dies irae», мотива смерти, звучащего нежнее самой лирической темы (пример 22).

Пример 22. Интермеццо Es-dur ор. 117 № 1, такты 50–51

Example 22. Intermezzo Es-dur ор. 117 no. 1, measures 50–51

Использование Брамсом канонической имитации подчеркивает этот мотив, эхом возвращает его, не позволяя ему умолкнуть, — и она же воплощает образ пути, движения, «странствия» 30. В соединении с мотивом странствия тема «Dies irae» означает путь к последнему и самому нежному утешению, которое несет смерть. Обращаясь к известной и узнаваемой теме-символу, Брамс по-своему раскрывает смысл слов эпиграфа, взятого из собрания Гердера: единственное утешение для страдальца — сладкий сон, который навсегда закроет ему глаза.

Порой кажется, что в использовании музыкальной риторики Брамс достигает почти баховского уровня связи между разными по жанру и содержанию произведениями (с той разницей, что, в отличие от баховской, брамсовская риторика воплощает не общеизвестное, а глубоко индивидуализированное содержание). Исследование образного строя прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира» путем обнаружения в них хоральных цитат, используемых композитором в его духовных произведениях, давно стало традицией баховедения. Подобный подход применим и у Брамса: сравнение жанров «чистой музыки» с произведениями со словом (в каком бы то ни было виде — от поэтического текста вокальной музыки до текста хорала в хоральной цитате) позволяет лучше понять и те, и другие.

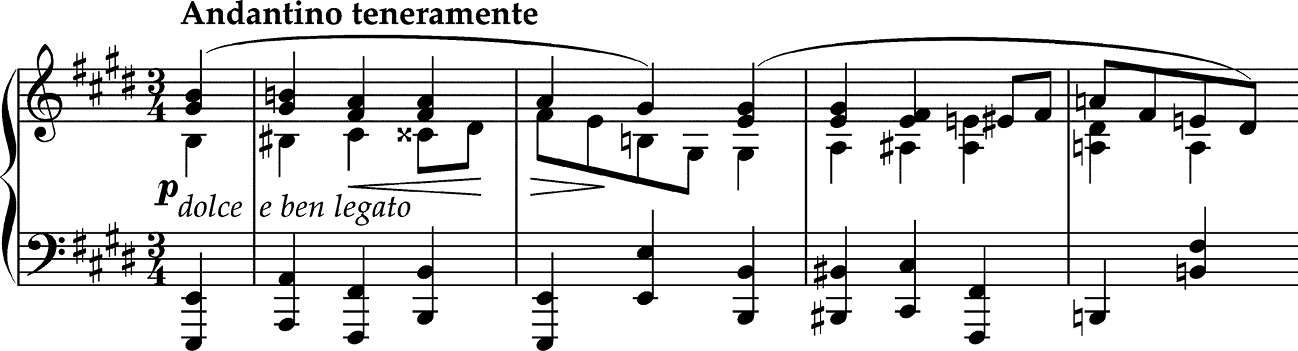

Первая тема 31 Интермеццо ор. 116 № 6 мажорным ладом, медленным темпом, чередованием тонической гармонии с диссонансами близка топосу блаженства в музыке Брамса. Однако для него не характерна наиболее выразительная деталь облика первой темы пьесы — «шагающий» бас. Мотив шага, один из важнейших символов христианского искусства барокко, воплощен в фактуре на двух уровнях: в басу он представлен в основном решительными квартовыми ходами, а в среднем голосе — поступенной хроматизированной мелодией, содержащей оборот из ряда задержаний, двух восходящих (к терции субдоминантового и доминантового трезвучия) и нисходящего (к приме тоники) (пример 23).

Пример 23. Интермеццо E-dur ор. 116 № 6

Example 23. Intermezzo E-dur ор. 116 no. 6

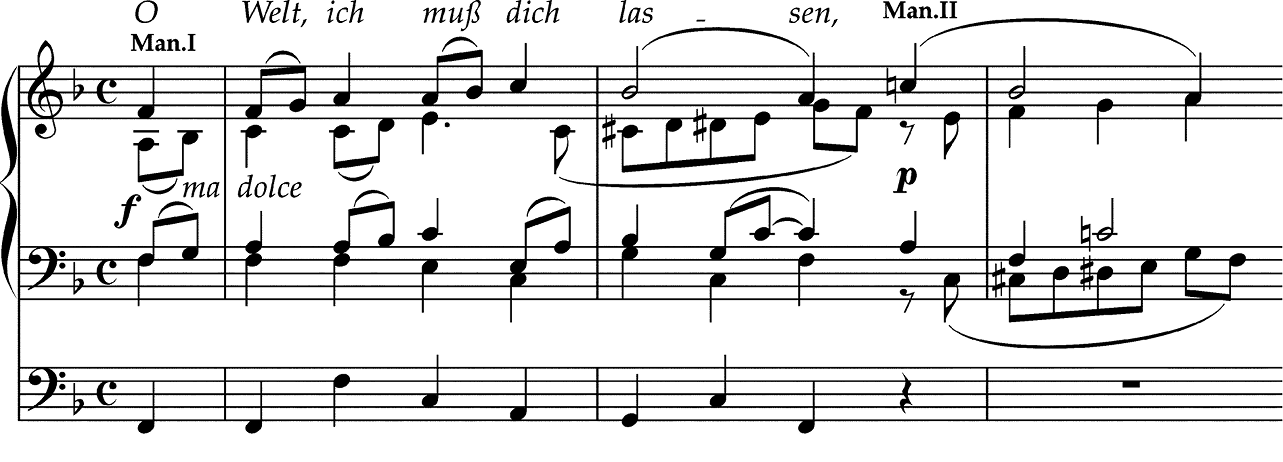

И этот оборот 32, и «шагающий» бас звучат в органной хоральной прелюдии «O Welt, ich muß dich lassen» ор. 122 № 11 (2-й такт в примере 24).

Пример 24. Органная хоральная прелюдия ор. 122 № 11

Example 24. Eleven Chorale Preludes ор. 122 no. 11

Мелодия хорала интонационно нейтральна, и потому мотив с двумя хроматическими задержаниями, помещенный, как и в Интермеццо, в средний пласт фактуры, так же, как и там, воспринимается как самый яркий мелодический оборот. Текст хорала Х. Изаака, обработкой которого является прелюдия ор. 122 № 11, объясняет появление барочного мотива шага в ее фактуре: «О мир, я должен тебя покинуть, я устремляю свой путь в вечную землю Отца. Я хочу предать свою душу, тело и жизнь в Божьи милостивые руки» 33. Обитель блаженства, «Страна Отца» и раньше получали в музыке Брамса почти зримое изображение, однако в Интермеццо ор. 116 № 6 и органной хоральной прелюдии ор. 122 № 11 путь к ним уже не метафоричен, а обладает конкретностью телесного воплощения 34. Более того, музыкальная риторика достигает здесь поистине баховской полноты радостного переживания скорой встречи с Господом, напоминая о «пританцовывающей» мелодии органной хоральной прелюдии Баха Es-dur «Wachet auf, ruft uns die Stimme».

Сама «страна Отца» от того, что путь в нее должен быть пройден барочными «шагами», не становится ближе христианским Небесам. Это особенно проясняется благодаря второй теме Интермеццо: она наполнена чувством тоски и бесприютности, в ней нет ощущения равновесия, которое в главной теме было связано с «шагами» басов, — самих басов, впрочем, тоже нет. Трехдольный метр разрушен двухдольными мотивами, отсутствуют внутренние цезуры, секвенцирование кажется бесконечным — это perpetuum mobile, цель которого, как в шубертовском «Зимнем пути», не движение из пункта А в пункт Б, но бегство от отчаяния (пример 25).

Пример 25. Интермеццо E-dur ор. 116 № 6, такты 25–27

Example 25. Intermezzo E-dur ор. 116 № 6, measures 25–27

Две темы Интермеццо ор. 116 № 6 не объединены ходами — их связывает лишь образ пути; если земной путь, воплощенный во второй теме, полон страданий и отчаяния, то путь в обитель блаженства наполняет душу радостью.

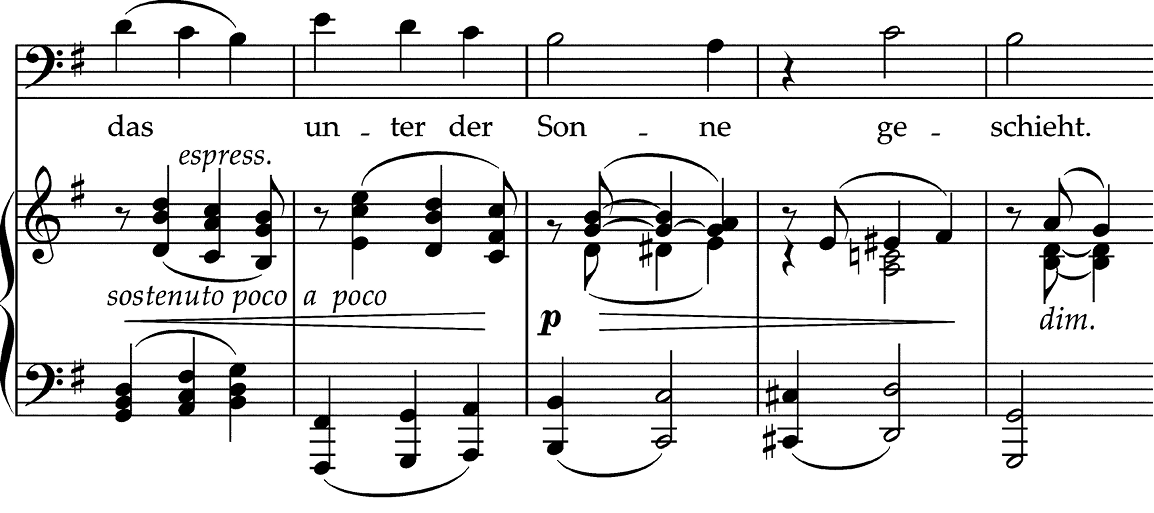

Есть ли более прекрасный удел, чем участь души, отправляющейся навстречу блаженству? Да, и его раскрывает текст второго «Строгого напева», взятый из Книги Екклесиаста: «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе; а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем» (Еккл. 4:1–3).

В музыке «Строгого напева» № 2 образ небытия до рождения, в котором человек еще не знает страданий и несправедливости мира, затмевает все остальное. Слова о нерожденном, о том, «кто не видел злых дел, какие делаются под солнцем», звучат в коде. Ее музыка — самая нежная во всем «Напеве»: мягко струятся цепочки терций в нисходящих линиях фактуры, складываясь в септаккорды со щемящими задержаниями, трепещет синкопированный ритм педальных тонов в верхнем пласте фортепианной партии, напряженная интервалика (нисходящие ходы на септиму и тритон) наполняет волнением ламентации голоса. Едва ли можно найти в музыке Брамса пример, где образно-поэтическое содержание топоса сна раскрывается с такой глубиной, — здесь он воплощает тихий сон неродившихся, пребывающих в небытии (пример 26).

Пример 26. «Четыре строгих напева». № 2, такты 61–64

Example 26. “Vier ernste Gesänge.” No. 2, measures 61–64

Страдальцам, которые жили и видели угнетения, какие делаются под солнцем, невозможно оказаться нерожденными, никогда не знавшими земной жизни, — но не в музыке Брамса. В конце «Напева» страдальцы обретают участь нерожденных: бытие до рождения, воплощенное в нежнейшей музыке последнего раздела, оказывается той обителью, в которую устремляются покидающие земную жизнь. В последних тактах «Напева» повторяется оборот с восходящими хроматическими задержаниями к терцовым тонам субдоминантового и доминантового трезвучий (пример 27). Здесь в нем, как и в органной хоральной прелюдии «O Welt, ich muß dich lassen» ор. 122 № 11 и в Интермеццо ор. 116 № 6, слышно спокойствие и тихая радость приятия смерти, не только желанной, но и уже по-настоящему близкой.

Пример 27. «Четыре строгих напева». № 2, такты 65–69

Example 27. “Vier ernste Gesänge.” No. 2, measures 65–69

Список источников

- Захарова П. В. И. Брамс — читатель Священного Писания // Музыкальное искусство: история и современность: Сборник научных статей к 40-летию Астраханской государственной консерватории. Астрахань : Издательство ОГОУ ДПО

«АИПКП», 2009. С. 19–23. - Захарова П. В. «Небесная псалтирь» в музыке И. Брамса: об особенностях религиозных воззрений композитора // Искусство глазами молодых : материалы I Международной (V Всероссийской) научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 23–24 апреля 2009 года. Красноярск : Красноярская гос. академия музыки и театра, 2009. С. 33–36.

- Захарова П. В. Топосы музыки И. Брамса // Научный вестник Московской консерватории. 2011. Том 2. Вып. 1. С. 143–151.

- Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII — начала XIX века. Ч. III: Поэтика и стилистика. М. : Композитор, 2007. 376 с.

- Кириллина Л. В. Топосы и символы в поэтике Римского-Корсакова // Научный вестник Московской консерватории. 2015. Том 6. Вып. 4. С. 108–139.

- Роговой С. И. Письма Иоганнеса Брамса. М. : Композитор, 2003. 635 с.

- Хейбергер Р. «Люди почти никогда не проникают во внутреннюю суть моих вещей…»: Фрагменты из «Воспоминаний об Иоганнесе Брамсе» Рихарда Хейбергера / пер. с нем., вступ. текст и прим. С. И. Рогового // Музыкальная академия. 1999. № 3. С. 222–237.

- Царёва Е. М. Иоганнес Брамс. М. : Музыка, 1986. 383 с.

- Berry P. Brahms Among Friends: Listening, Performances and the Rhetoric of Allusion. New York : Oxford University Press, 2014. 389 p.

- Floros C. Johannes Brahms “Frei, aber einsam”: ein Leben für eine poetische Musik. Zürich : Arche, 1997. 320 S.

- Grimes N. Brahms’s Elegies. The Poetics of Loss in Nineteenth-Century German Culture. Cambridge : Cambridge University Press, 2019. 277 p.

- Knox R. Brahms and His Religion // Il saggiatore musicale. 2015. Vol. 22. No. 2. P. 215–249.

- Owen B. The Organ Music of Johannes Brahms. New York : Oxford University Press, 2007. 184 p.

- Papanikolaou E. Brahms, Böcklin, and the Gesang der Parzen // Music in Art. 2005. Vol. 30. No. 1–2. P. 155–165.

- Rings S. The Learned Self: Artifice in Brahms’s Late Intermezzi // Expressive Intersections in Brahms. Essays in Analysis and Meanings / ed. by H. Platt, P. H. Smith. Bloomington : Indiana University Press, 2012. P. 19–50.

- Schubring A. Five Early Works by Brahms // Brahms and His World / ed. by W. Frisch. Princeton : Princeton University Press, 2009. P. 195–215.

Комментировать