Zeitoper vs Künstleroper: конфликт художника и общества в «Джонни наигрывает» Эрнста Кшенека

Zeitoper vs Künstleroper: конфликт художника и общества в «Джонни наигрывает» Эрнста Кшенека

Австро-немецкий музыкальный театр первой трети XX века — область поисков и экспериментов. Наряду с опусами, отмеченными очевидным влиянием не утратившей своей актуальности в ХХ столетии вагнеровской концепции, в творчестве композиторов появляются произведения, находящиеся в русле новой эстетики. В подобных условиях вполне объяснимо возникновение оригинальных трактовок оперного жанра.

Показательной представляется статья «Музыка в настоящем» Э. Кшенека (1926 год [11]). В ней автор оценил современное состояние музыки и предложил конкретные изменения, которые помогли бы преодолеть так называемый оперный кризис ХХ века. Еще в XIX столетии, по словам Кшенека, в отношениях «художник — общество» произошла трансформация: социальные факторы привели к разрыву между «легкой» и «серьезной» музыкой [11, 49]. Этот раскол, как подчеркивает С. Кук, усугубился и «создал нездоровую ситуацию в послевоенном музыкальном искусстве Центральной Европы». «Серьезная» музыка «теперь доступна только для элиты, которая наслаждалась своими интеллектуальными качествами» [8, 14–15]. Среди композиторов ХХ века Кшенек особенно выделил А. Шёнберга, ведущего автора опусов «head-in-hands» 1. Устранение дистанции и стало важнейшей причиной образования в 1920-е годы нового жанра — Zeitoper. По мнению Кшенека, музыкальное искусство должно стремиться не к временному или вечному, а к выполнению функции, необходимой обществу, тогда в нем (искусстве) будет «определенный шарм, которого, как правило, не хватает европейским академическим произведениям» [11, 55].

Термин «Zeitoper» («злободневная опера» — в переводе Н. С. Миловидовой [3, 14]) в конце 1920-х годов был настолько распространен, что К. Вайль даже осудил его чрезмерное использование и необоснованную трансформацию из концепции в штамп 2. Сегодня под Zeitoper понимается музыкально-театральный жанр, в котором затрагиваются актуальные вопросы, как правило, лежащие в социально-политической плоскости. Можно указать на такие опусы, как «Машинист Хопкинс» М. Бранда (сочинение, написанное на «производственный» сюжет), «Трехгрошовая опера» К. Вайля на либретто Б. Брехта (своеобразный ремейк «Оперы нищих» И. К. Пепуша и Д. Гея — пародия на старую оперу, где в мелодии зонгов вплетаются джазовые мотивы).

Этот новый жанр (просуществовавший, впрочем, лишь около десятилетия) возник в период Веймарской республики 3. Кук подчеркивает, что Zeitoper являлась попыткой «изобразить эпоху, наполнить оперу ритмом современной культуры, выдвинуть на первый план аспекты будничной жизни; все это стало результатом сознательных усилий композиторов найти вдохновение в сиюминутности, чтобы обновить отношения с аудиторией» [8, 4]. Поэтому образцы Zeitoper, как пишет Д. Редепеннинг, отражали «повседневные истории и ориентировались на новые формы индустрии развлечений: кино, фарс и музыкальное ревю; местом действия становился мегаполис со всеми реквизитами большого города» [16, 141].

Сегодня термин «Zeitoper» используется в европейской музыкальной науке зачастую без особого внимания к его историческому и эстетическому контексту. Однако необходимо учитывать, что этот жанр, во-первых, имеет достаточно узкие временны́е рамки, обозначенные выше. Во-вторых, он генетически связан с комической оперой, поэтому в Zeitoper важное место занимали пародия, социальная сатира и бурлеск. К примеру, в одном из номеров «Новостей дня» П. Хиндемита, Лаура, ожидая прекрасного господина Германа, вместо привычной любовной арии, исполняет псевдосентиментальное ариозо, в котором воспевает достоинства горячего водоснабжения.

В свое время В. Рогге даже назвал Zeitoper «зеркалом» 1920-х годов [17], отмечая старательные попытки композиторов ввести в сюжет как можно больше атрибутов современной жизни. Так, действие обязательно происходило в настоящем; главными героями становились узнаваемые для человека первой трети ХХ века стереотипные персонажи — они разговаривали по телефону, слушали радио, фотографировали; события разворачивались в офисных зданиях, лифтах, кабаре и барах, на железнодорожных вокзалах. Несмотря на то что сторонники Zeitoper принадлежали к разным школам, а их опусы были стилистически неоднородными, эти партитуры объединяло включение элементов, заимствованных из американской танцевальной музыки, что также помогало сократить дистанцию между популярным и академическим искусством.

Показательной представляется художественная полемика, в которой Шёнберг, чье творчество стало антонимом «актуальности» для пропагандистов Zeitoper, выступил с критикой как ранее упомянутой статьи Кшенека, так и нового жанра в целом. В 1926 году он опубликовал «Три сатиры» и описал в предисловии типы объектов пародии: неоклассиков, фольклористов, а также тех, кто «ищет удобную промежуточную позицию». Включение в перечень последних Шёнберг объяснил тем, что «искусство, имеющее дело с глубокими мыслями, не может быть адресовано многим. „Искусство для каждого“: тот, кто утверждает, что оно возможно, не имеет представления, как устроен „каждый“ и как — искусство» [6, 119].

Композитор дал своим критикам красноречивый ответ, создав собственную Zeitoper «С сегодня на завтра», где высмеял как современную жизнь, так и искусство первой трети ХХ века. Несмотря на то что ее инструментарий ассоциируется с кабаре, кафешантаном, клубом (саксофоны, фортепиано, гитара и другие инструменты для аккомпанемента песням), а в партитуру включены мимолетные отсылки к танго, в целом в произведении избегаются характерные для Zeitoper модели. Как подчеркнул Л. Роньони, Шёнберг «как будто сознательно хотел свести на нет тягу к новизне» [18, 264]. Более того, композитор написал оперу в типичной для него додекафонной технике — правда, свободно трактованной. В итоге, как отмечает Т. Адорно, «даже там, где Шёнберг думал снискать успех, в своей комической опере “Von Heute auf Morgen”, даже там — и это к чести его — успех не был дан ему из-за внутренней сложности и мрачной энергии, заключенной в самой музыке» [1, 68].

Одним из самых показательных примеров Zeitoper стало сочинение Кшенека «Джонни наигрывает» (1926) 4. Оно обрело широкую славу: Е. Дитрих упоминает, что только в сезон 1927/1928 было осуществлено 45 постановок в немецкоязычных странах, а позже опера «захватила» всю Европу и Нью-Йорк 5 (цит. по [17, 63–64]). Как заключает К. Тейлор-Джей, опус стал «культурным феноменом» [19, 102] и эталоном жанра Zeitoper. Действительно, сюжет «Джонни» разворачивается в Европе 1920-х годов 6; в качестве фона для описываемых событий Кшенек использует современные локации, обновляет оркестр, а также опирается на модели популярных песен и танцев.

Конфликт, раскрывающийся в «Джонни наигрывает», напрямую связан с тематикой, характерной для актуализировавшегося в первой трети XX века жанра Künstleroper (опера о художнике) 7. Этот термин, с одной стороны, можно отнести к любому сценическому произведению, главный персонаж которого — человек искусства, будь то скульптор Бенвенуто Челлини, миннезингер Тангейзер, певица Флория Тоска, великий полифонист Палестрина, художник Грюневальд. С другой стороны, Д. Бокина в статье «Смирение, отступление и бессилие: эстетика и политика современной немецкой оперы о художнике» [7] вводит понятие «истинная Künstleroper» с целью обособления некоторых образцов австро-немецкого музыкального театра, демонстрирующих «чистоту жанра». Так, музыковед скептически относится к операм Д. Пуччини и Р. Штрауса, считая их «тривиальными Künstleroper». Бокина обвиняет композиторов в том, что они как бы «покупают коммерческий успех <…> вместо того, чтобы говорить о реальных и уникальных проблемах в области искусства» [7, 158].

Б. Китцлер, рассуждая об общем факторе в определении специфики Künstleroper, пишет об «обязательном художественном кризисе», который, тем не менее, породит «кульминационное произведение» 8 [13, 204]. Но наиболее важным аспектом, объединяющим стилистически разнородные опусы, причисляемые в зарубежном музыковедении к жанру Künstleroper, является наличие конфликта между художником и враждебным ему миром, который можно отнести, как это ни парадоксально, к наследию романтизма.

Отметим, что в «Джонни наигрывает» показаны сразу четыре представителя творческой профессии (художника в широком смысле): композитор-авангардист Макс, джазовый музыкант Джонни, академический скрипач Даниелло и певица Анита. Заглавие произведения сфокусировано на Джонни, однако в качестве центрального персонажа выступает все же Макс. В сатирической, на первый взгляд, опере разворачивается именно его драма: он чувствует себя одиноким и лишившимся вдохновения. А фигуру Джонни следует интерпретировать, скорее, как репрезентанта вкусов общества, противопоставленного Максу 9.

Несмотря на наличие характерной для жанра оппозиции «художник — общество», можно утверждать, что «Джонни наигрывает» — не совсем стандартный образец Künstleroper. Так, действие происходит в XX веке — эпохе, современной ее создателю 10, а не в прошлом, что более свойственно подобным произведениям. Кроме того, итог «Джонни» контрастирует с типичными заключениями опер аналогичной тематики: в финале подчеркивается не углубление мировоззренческой пропасти между художником и обществом, а, наоборот, их сближение. Макс, отбросив собственные принципы, ликует вместе с толпой на вокзальной платформе под джазовые мелодии, исполняемые Джонни. Позже он отправляется с Анитой в Америку, присоединившись к «коллективному».

Подобный финал Рогге связывает не только с принадлежностью «Джонни» к Zeitoper, но и с личными убеждениями Кшенека — отказом от романтической эстетики: «Джаз обеспечивал определенный способ дистанцирования от пафоса XIX века <…> помогал отстоять и распространить высказанное в то время мнение, что музыка должна быть освобождена от „духовного господства“, в которое она попала благодаря романтической философии» [17, 32]. Джаз — а, точнее, популярная танцевальная музыка, подразумевавшаяся в 1920-е годы в Веймарской республике под этим термином 11, — для Zeitoper действительно становится неким идеологическим феноменом. И композиторы стремились охватить новую аудиторию, чтобы «оживить» немецкую оперу, привлекая стилистику массовой музыки.

Следовательно, в центре «Джонни наигрывает» — актуальный для первой трети ХХ века дискурс об «американизме», который рассматривался в Германии как одно из важнейших культурных движений середины 1920-х годов. Историк Д. Пейкерт отмечает, что «американизм стал ключевым словом для обозначения ничем не сдерживаемой современности» [15, 178]. Этот термин применялся для определения повального увлечения всем, что воспринималось как «американское» и «модное», связанное с небоскребами, городской средой, индустриализацией, спортом, кино, джазом. Именно Америка считалась воплощением прогресса и свободы («будущее»), ярко контрастируя с бедностью Германии («устаревшее»), а оптимистичность американской музыки помогала оправиться от страданий военных и послевоенных лет.

В «Джонни» сфера «устаревшего» представлена в лице Макса. Его образ противопоставляется миру будущего, символом которого является музыка джаз-бэнда. Для характеристики последней Кшенек использует типичные особенности джазовой гармонии 1920-х годов, дополняет классический состав оркестра большой секцией перкуссии, двумя саксофонами, банджо и фортепиано. Скрипка, которая в начале оперы принадлежала академическому исполнителю Даниелло — и, соответственно, ассоциировалась с «прошлым», — в финале в руках Джонни превратилась в джазовый инструмент. Наконец, Кшенек выделил конкретные номера, репрезентирующие мир Джонни («Шимми» и «Блюз»), а также ввел цитаты из афроамериканской музыки 12, воссоздавая звучание спиричуэлов.

Итак, главный герой «Джонни наигрывает» — композитор-авангардист Макс, полностью изолированный от социума. Единственный человек в его окружении — Анита, случайно появившаяся в жизни затворника. Макс отчужден не только от общества, но и от городской среды в целом: «Я больше не могу жить в этих городах» («Ich kann in diesen Städten nicht mehr leben», 2-я сцена). Анита называет Макса «человеком ледника» («Gletschermensch»), ведь именно во время разговора с ледником девушка встретила будущего возлюбленного. Сам Кшенек писал, что Макс — образец художника, «который не заботится о том, найдет ли он тех, кто захочет его услышать. Мы видим его отдаленность, его конфликт с окружающим миром» [10, 18–19]. Ледник, являющийся для Макса (по его словам) источником вдохновения, который «всегда посылал утешение и силу», становится символом одиночества героя («Immer Trost und Kraft gesandt», 7-я сцена).

Симптоматично, что единственным сочинением Макса, звучащим в «Джонни наигрывает» (в исполнении Аниты) 13, является ария «Als ich damals am Strand des Meeres stand» («Когда я стоял однажды на берегу моря»), акцентирующая противостояние между композитором и обществом. Оно образно раскрывается в тексте: «Когда я стоял однажды на берегу моря, тоска по дому искала во мне пристанища. Я искал свой дом в стране грез, чтобы облегчить горе. Но мои сны не приносили мне счастья, печаль оставалась прежней. О, боль, которая смертельно ранила меня!» 14.

Ария, созданная Максом, погружает в своеобразную страну грез, мир ледяных гор, который так близок художнику-одиночке. С музыкальной точки зрения «Als ich damals» также выделяется в интонационном контексте всей оперы. Она, как отмечает Тейлор-Джей, является воплощением «искусства, оторванного от реальности» [19, 110], и не имеет прямого отношения к драматическому развитию оперы. Даже по сюжету ария «географически» обособлена, ведь Макс сочинил ее рядом с ледником — тем местом, которое противопоставляется реалиям современности: парижскому отелю, железнодорожному вокзалу, полицейскому участку.

Представленная здесь характеристика Макса может быть интерпретирована по-разному. С одной стороны, он типичный романтический художник, непонятый и недооцененный. С другой — образ Макса многими критиками и музыковедами воспринимался как иронический: он — как бы стереотипная фигура романтика, устаревшая и даже нелепая. Это подчеркнуто его высказыванием в пятой сцене, которое звучит преувеличенно, в манере XIX века: «О, сердце, мое сердце, не стучи столь яростно, позволь мне сохранить хоть часть разума. Кровь, о, моя кровь, не бушуй так, дай мне дышать! О, радость, не убивай меня так рано, позволь мне еще пожить, позволь мне пережить это мгновение!» 15.

Многие сюжетные повороты также указывают на трактовку Макса как романтического художника. Во-первых, в воображаемых разговорах с ледником он чувствует абсолютное единение с природой (пасторальный мотив). Во-вторых, в «Джонни» имеет место характерная оппозиция «реального» и «идеального». Образ ледника предстает некой идеальной, эфемерной «музой» композитора; но ею не становится Анита — реальная женщина, обладающая своими недостатками и изъянами.

Вместе с тем в Максе, по мнению Кук, обнаруживаются и черты типичного композитора-модерниста. На это указывают «шаржи» на конкретных современников Кшенека. Например, восклицание Макса «Du schöner Berg!» («Ты, прекрасная гора!») созвучно фамилии Шёнберга. Более того, первая строка арии Макса отсылает к песне Шёнберга 1909 года «Am Strand» 16. Стремление Макса к леднику можно рассматривать как сатиру на интеллектуала-одиночку начала ХХ века (параллель с «башней из слоновой кости»). Известно, что и А. фон Веберн проявлял большой интерес к горам, а своими биографами Х. и Р. Молденхауэрами композитор, подчеркивает Тейлор-Джей, охарактеризован как «нуждающийся в разреженном воздухе высот» (цит. по [19, 112]). Кук также обращает внимание на некоторые фразы из арии Макса (например, «Ich suchte mein Heim in der Traume Land» — «Я искал свой дом в стране грез»), считая, что это «пародия на экспрессионистские тексты с их потусторонними мотивами» [8, 101].

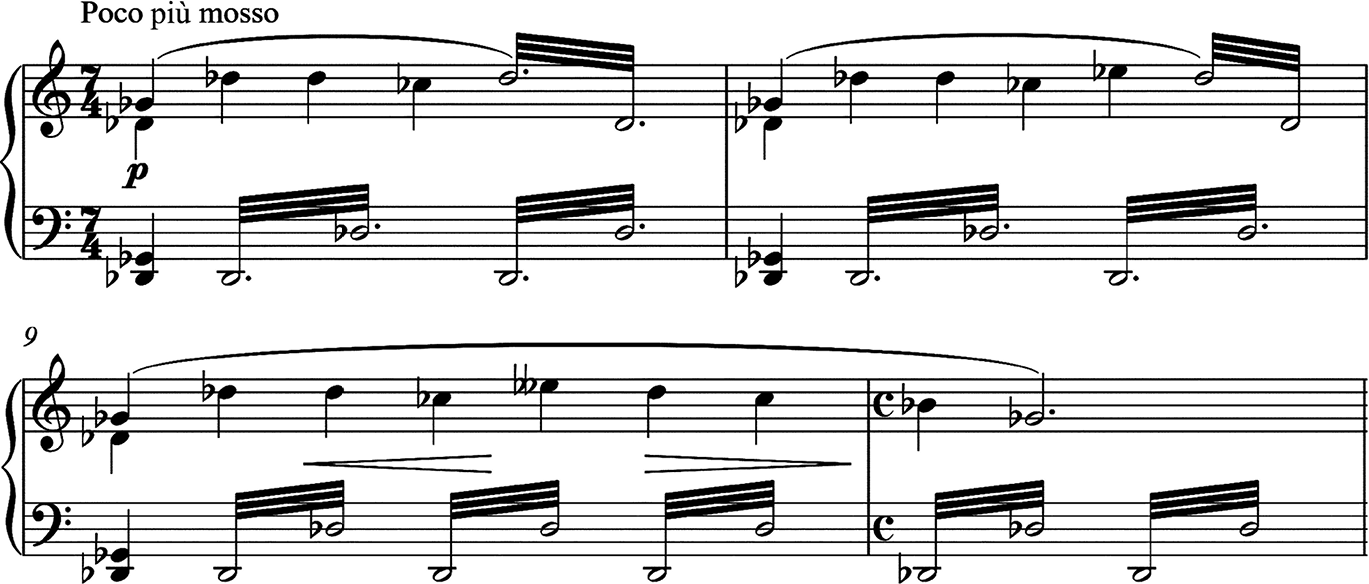

Ассоциации с композиторами Новой венской школы прослеживаются, по словам Кук, и на музыкальном уровне: в «Als ich damals» представлена, как пишет исследователь, «карикатура на атональное письмо» [8, 101]. Вероятно, такая позиция Кук обусловлена музыкальным языком арии, действительно отличающимся от остального материала «Джонни», тонально и жанрово отчетливого. И, хотя в ней все же прослеживается ясный центр с, на который опирается каждый раздел (форму номера в целом можно выразить схемой ABCB), в гармонической структуре преобладает диссонантность и неустойчивость. Так, уже в начале арии обнаруживается сопоставление двух сегментов в c-moll и cis-moll. Их звукоряды в сумме дают все звуки двенадцатитонового ряда (см. пример 1). Показателен и аккомпанемент, включающий последовательность не связанных между собой в рамках классической тональности аккордов, но отсылающий не столько к атональному письму, сколько к позднеромантическому, с присущими ему средствами расширенной тональности.

Пример 1. Э. Кшенек. «Джонни наигрывает». Ария Макса, такты 1–10

Example 1. E. Krenek. “Jonny spielt auf.” Max’s aria, measures 1–10

Несмотря на, казалось бы, нехарактерный для Künstleroper финал оперы, в «Джонни наигрывает» ощущается глубокая амбивалентность по отношению к итогу конфликта между художником и его окружением. Критик О. Даунс считал, что Кшенек «не только не прославляет массовое искусство, но и высмеивает европейские вкусы и обычаи, деморализованные и испорченные чувственностью, вульгарностью, материализмом и джазом» [9, 28]. В этом свете фигура Джонни — не надежда на обновление европейской культуры, а, скорее, горькая пародия на общество 1920-х годов. По-разному может быть трактован и отъезд Макса.

Значение финала «Джонни» раскрыл и сам Кшенек, сетуя, что современники некорректно поняли посыл, который он стремился донести до слушателей. В более поздней статье «Самоанализ» композитор пишет, что «Джонни наигрывает» — «серьезная работа, заслуживающая серьезного осмысления» [12, 17]; это произведение, где на первый план выдвигаются актуальные вопросы о положении художника и его взаимоотношениях с обществом. Поэтому для Кшенека особенно важна была судьба Макса, которого он назвал «глубоко автобиографичным персонажем» [12, 16]. Композитор отметил, что образ Макса стал своего рода примирением между собственной «потребностью в „башне из слоновой кости“ с недавно обретенной верой в то, что искусство по-настоящему живо, когда учитывает желания аудитории» (цит. по [20, 257]).

Приведенное высказывание Кшенека еще раз показывает: опус мыслился композитором ближе к тому, что Бокина назвал «истинной Künstleroper», важнейшей из черт которой и является автобиографичность. «Уподобление вымышленного персонажа его создателю теоретически возможно в любой опере, но в случае с Künstleroper эта связь становится более очевидной из-за их принадлежности к искусству» [19, 24]. Герой-творец так или иначе выступает здесь проекцией автора.

Разрешение конфликта «художник — общество» в опере может быть воспринято двояко, что и демонстрирует ряд музыковедческих работ. Так, версия Тейлор-Джей заключается в том, что в «Джонни» есть намек на трансформацию самого Кшенека, скрытого под «маской» Макса. В начале оперы он — композитор, сочиняющий модернистскую музыку 17. В финале же художник решает адаптироваться к современному миру, что подтверждается как сюжетно (Макс уезжает с Анитой в Америку), так и музыкально (партия главного героя становится тонально ясной и вбирает в себя танцевальные элементы) 18. Путь Кшенека в определенной степени отражается не только в зеркале «перерождения» Макса, но и в образе Джонни, который высказывает мысли в духе эстетических воззрений 1920-х годов самого Кшенека 19.

Однако именно то, что Макс-композитор в финале оперы более не репрезентирован своим творчеством, символизирует потерю его «я». Раньше он выделялся среди других персонажей, что говорило, с одной стороны, об одиночестве, с другой — об уникальности Макса как художника. Его обособленность подчеркивалась Кшенеком и сценически (он не участвовал в массовых сценах и не покидал горного отеля), и музыкально (партия Макса, с характерной гармонической неустойчивостью, медленным темпом, ритмической выровненностью, отсутствием танцевальности, опиралась на лейтмотив ледника и интонации арии «Als ich damals»). Джонни же с самого начала, как отмечает Н. Нильсен, «не имеет индивидуальной музыкальной характеристики» [14, 35]. Лидер джаз-бэнда, по мнению музыковеда, олицетворяет лишь категорию «коллективного». Таким образом, внутренний конфликт мировоззренческих позиций Макса и Джонни является по сути проекцией традиционного для жанра Künstleroper конфликта между художником и обществом, индивидуального начала и массового 20.

Интересно, что сам Кшенек, безусловно, стремившийся к популяризации «Джонни», считал, что танцевальные элементы «вводились в произведение только из-за драматических требований либретто — точно так же, как элементы вальса в „Кавалере розы“» [10, 29]. Он ссылается не только на оперу Штрауса, но и на сочинения Моцарта, Бетховена, в которых композиторы использовали модные в то время танцы. Кшенек заключает: «Так публика продиктовала мой выбор: я должен взять за основу джаз и создать новый музыкальный материал» (цит. по [20, 254]). Эта установка, с одной стороны, отвечает требованиям Zeitoper, с другой — позволяет Кшенеку подчеркнуть (в лице Макса) характерную для Künstleroper пропасть между творцом и обществом.

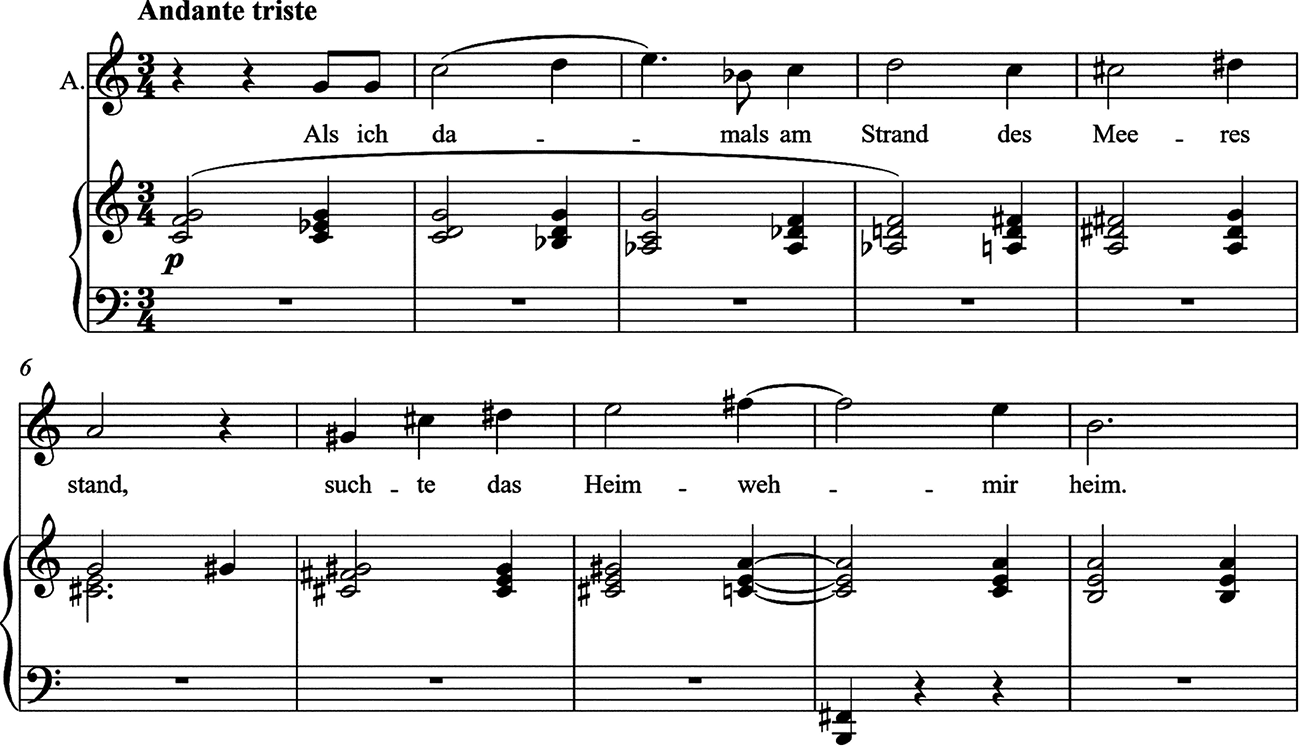

В таком случае ледник, который, казалось бы, воспринимался в духе романтического бегства от реальности в сферу иррационального, следует интерпретировать по-иному. Нильсен видит в нем нечто большее, чем просто символ одиночества Макса, отмечая, что ледник «имеет национальное значение и связан с общегерманской культурой и ее достижениями» [14, 43]. Она обнаруживает близость между лейтмотивом ледника (см. пример 2) и хоралами Баха, а также темой Грааля из «Парсифаля» Вагнера. Исследователь не комментирует свои наблюдения, однако можно предположить, что к Баху отсылает аккордовая фактура (голос ледника озвучивает женский хор) и общий отрешенный от суетности характер. О «Парсифале» Вагнера напоминает, быть может, акцент на плагальных ступенях мажора (с опорой на восходящую квинту в начале каждой фразы), что Б. Левик обозначил как «„лоэнгриновская“ интонация, характеризующая Грааль» [2, 400].

Пример 2. Э. Кшенек. «Джонни наигрывает». Фрагмент вступления. Лейтмотив ледника, такты 7–10

Example 2. E. Krenek. “Jonny spielt auf.” Introduction fragment. Leitmotif of the glacier, measures 7–10

В контексте Zeitoper эти отсылки выглядят скорее комично, но для Künstleroper такие аллюзии вполне естественны — как дань немецкой музыке, великому искусству, которое теперь отвергается обывательской толпой 21. Тогда триумф Джонни — игра на скрипке Даниелло в финале — знаменует, по словам Рогге, «закат немецкой художественной традиции — традиции, которую Кшенек любил и поклонялся ей» [17, 66].

Итак, Макс, сентиментальный и беспомощный, все же возвышается над миром Джонни — а следовательно, и над современным ему обществом. Он является, по сути, единственным положительным персонажем среди трех мужчин-музыкантов оперы. Два других: Джонни — «стихийная сила», по характеристике Дж. Цимы [20, 262], олицетворяющая коллективно-массовое начало, и Даниелло — некий европейский аналог Джонни, которого Кшенек видел «духовным самозванцем, недостойным благородной скрипки Амати» 22 [10, 19]. Однако Макс — гениальный творец, типичный герой Künstleroper, находящийся в конфликте с окружением, — теряет свою индивидуальность, пытаясь соответствовать вкусам аудитории. Можно согласиться с Кук, что в передаче образа Макса чувствуется иронический подтекст, чему способствует многослойность оперы Кшенека.

Zeitoper предполагает сатиру и даже цинизм. В «Джонни наигрывает», несмотря на принадлежность произведения к этому жанру и, на первый взгляд, его неглубокий, даже фарсовый подтекст, раскрываются те же проблемы, что и в упомянутых образцах Künstleroper. Отождествляя себя с Максом, Кшенек старался донести до публики внутренние переживания композитора, творящего в сложную и переходную эпоху. И, подобно Пфицнеру в «Палестрине», Кшенек высказал свои опасения по поводу будущего немецкого искусства. Но если пфицнеровский герой остается «на леднике» 23, то Макс, теряя «индивидуальное», присоединяется к «коллективному». Однако финал ставит перед нами вопрос: счастлив ли Макс теперь?

Итак, в «Джонни наигрывает» Кшенека, как мы попытались показать, присутствуют отличительные черты двух таких разных оперных жанров, как Zeitoper и Künstleroper. С первым «Джонни наигрывает» связывают современный сюжет, яркая и свежая для начала ХХ века образность (нетривиальные персонажи — джазмен Джонни, находки в музыкальном оформлении — звучание радио и передача движения поезда) и обращение к массовой танцевальной музыке. Со вторым — проблематика, свойственная еще искусству XIX века, но волнующая многих творцов и в ХХ столетии: восприятие обществом художника и его творчества, их сложные взаимоотношения, порой развивающиеся до драматического конфликта. При этом Zeitoper как более «актуальный» тип в опусе Кшенека не подавляет Künstleroper: их сочетание образует неповторимый и, возможно, единственный в своем роде жанровый синтез, который приобретает особую значимость в контексте исканий австро-немецкого музыкального театра первой трети XX века.

Список источников

- Адорно Т. В. Избранное: социология музыки / пер. М. И. Левин, А. В. Михайлов. М.— СПб. : Университетская книга, 1999. 445 с.

- Левик Б. В. Рихард Вагнер. Изд. 2-е. М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 448 с.

- Миловидова Н. C. Оперное творчество Э. Кшенека 20-х годов. Автореф. дисс. … канд. искусствоведения. М. : Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 1996. 19 с.

- Пыжьянова А. Г. Европейская Künstleroper первой трети XX века: конфликт художника и общества // Музыка в системе культуры: Научный вестник Уральской консерватории. 2024. № 37. С. 15–23. DOI: 10.24412/2658-7858-2024-37-15-23.

- Учитель К. А. Современная западноевропейская опера на советской сцене 1920-х – 1930-х годов. Дисс. … доктора искусствоведения. СПб. : Российский институт истории искусств, 2015. 384 с.

- Шёнберг А. Стиль и мысль. Статьи и материалы / сост., пер., коммент. Н. О. Власовой, О. В. Лосевой. М. : Композитор, 2006. 528 с.

- Bokina J. Resignation, Retreat, and Impotence: The Aesthetics and Politics of the Modern German Artist-Opera // Cultural Critique. 1988. № 9. P. 157–195. DOI: 10.2307/1354237.

- Cook S. С. Opera for a New Republic: The Zeitopern of Krenek, Weill and Hindemith. Ann Arbor, London : UMI Research Press, 1988. 296 p.

- Downes O. “Jonny spielt auf”: Opera of This Age // The New York Times. 1929. January 20. Р. 28. URL: https://nyt.com/1929/01/20/archives/jonny-spielt-auf-opera-of-this-age-the-operas-king-of-jazz.html (дата обращения: 14.01.2025).

- Krenek E. Im Zweifelsfalle. Aufsätze zur Musik. Wien : Europa Verlag, 1984. 432 S.

- Krenek E. Musik in der Gegenwart // 25 Jahre neue Musik / hrgb. von H. Heinsneimer und P. Stefan. Wien, Leipzig, New York : Universal-edition, 1926. S. 43–59. URL: https://archive.org/details/25jahreneuemusik00univ/page/2/mode/2up (дата обращения: 14.01.2025).

- Krenek E. Self-Analysis // New Mexico Quarterly. 1953. Vol. 23. № 1. P. 5‒57. URL: https://archive.org/details/sim_new-mexico-quarterly_spring-1953_23_1/mode/2up (дата обращения: 14.01.2025).

- Kytzler B. Moses und Mathis, Aaron und Palestrina. Zur Krise des kreativen Künstler im mythischen Spiegel der Moderne // Antike Mythen im Musiktheater des 20. Jahrhunderts: gesammelte Vortrage des Salzburger Symposions 1989. Salzburg : U. Müller-Speiser, 1990. S. 195–207.

- Nielsen N. Ernst Krenek’s “Problem of Freedom” in “Jonny spielt auf” // Twentieth-Century Music. 2013. Vol. 10. № 1. P. 25–57. DOI: 10.1017/S1478572212000400.

- Peukert D. The Weimar Republic: The Crisis of Classical Modernity / trans. by R. Deveson. New York : Hill and Wang, 1992. 334 p.

- Redepenning D. Jazz, Erotik und Provokation. Die Zeitopern Der Weimarer Republik // Stadt & Land. 2018. No. 12. S. 140–148. DOI: 10.17885/heiup.ruca.2018.12.23811.

- Rogge W. Ernst Kreneks Opern. Wolfenbüttel, Zürich : Möseler Verlag ; Hamburg : Vera-Verlag, 1970. 124 S.

- Rognoni L. The Second Vienna School: Expressionism and Dodecaphony. London : J. Calder, 1977. 417 p.

- Taylor-Jay C. The Artist-Operas of Pfitzner, Krenek and Hindemith: Politics and the Ideology of the Artist. London, New York : Routledge, 2017. 234 p.

- Zima J. R. The Economics and Aesthetics of the Early Twentieth-Century German Artist-Opera. PhD Dissertation. Madison : University of Wisconsin-Madison, 2016. 297 p.

Комментировать