Постирония и эйфория: о метамодерне в академической музыке

Постирония и эйфория: о метамодерне в академической музыке

«Вот закончится постмодерн — тогда и заживем» — этот интернет-мем казался смешным, когда верилось, что постмодерн в силу самой своей природы не закончится никогда. Но сегодня это уже не так смешно.

О метамодернизме как особом состоянии культуры заговорили после появления манифеста голландских философов Тимотеуса Вермюлена и Робина ван дер Аккера (2010) [18]; более известным, однако, стал появившийся позже манифест британского художника Люка Тёрнера (2011) [17].

Сегодня термины «метамодернизм» и «метамодерн» все чаще применяются в самых разных областях культуры — в антропологии, архитектуре [2], психологии [4; 5; 6], литературе, философии, неакадемической музыке.

Несмотря на наличие манифестов, речь идет не о каком-то частном художественном направлении, которое нуждается в самодекларировании. В этом смысле подлинным манифестом метамодернизма — по крайней мере, конгениальной ему формой манифестирования — можно считать посвященный метамодернизму постоянно растущий сайт, который стал чем-то вроде обновляющегося в реальном времени эстетического высказывания [19].

Метамодернизм не является художественным направлением (как импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм), но представляет собой глобальную ментальную парадигму, пришедшую на смену постмодернизму, — поэтому также встречается термин «постпостмодернизм», не вполне, однако, отражающий смысл явления.

Точную временну́ю границу начала эпохи метамодерна, как и в случае с постмодернизмом, установить невозможно: часто говорят о начале 1990-х годов [8], в то же время четвертая промышленная революция, в пространстве которой и возник метамодернизм, началась в 2010-е. Поэтому правильнее не ставить определенной точки, а говорить о постепенном зарождении и усилении метамодернистских тенденций в культуре последних двух десятилетий.

На положение метамодернизма в истории культуры можно смотреть с двух точек зрения.

Первая из них представляет метамодернизм как синтезирующий итог постмодернизма и модернизма, объединяя в себе все их взаимные оппозиции, — таким образом эти явления выстраиваются в четкий ряд тезис — антитезис — синтез. На линии времени эта самодостаточная тройка, в свою очередь, оказывается противопоставленной всему домодернистскому искусству.

Вторая точка зрения представляет саму эпоху постмодерна как четвертую большую эпоху, следующую за Античностью, Средневековьем и Новым временем [13, 15], постмодернизм же — как первый этап этой эпохи. Тут уже получается, что метамодернизм становится второй (после постмодернизма) стадией эпохи постмодерна — то есть входит в нее как составная часть. Такой взгляд акцентирует единство информационного ландшафта эпохи постмодерна, следствиями которого выступили последовательно постмодернизм и метамодернизм, — и здесь уже постмодерн оказывается противопоставленным всему допостмодернистскому искусству.

Очевидно, что эти два способа рассмотрения метамодерна не противоречат друг другу, а создают единую объемную оптику, своей двойственностью как нельзя лучше отражающую характер самого явления. При первом взгляде логичнее пользоваться термином «метамодернизм», при втором — «метамодерн». В этой статье будем пользоваться последним, осознавая, что время для более точных терминологических дефиниций еще не пришло.

После постмодернизма

Внешней причиной появления метамодерна стало начало четвертой промышленной революции, внутренней — кризис постмодернизма.

Четвертая промышленная революция, принесшая «большие данные», виртуальную и дополненную реальность, 3D-печать, «интернет вещей» и роботизацию, по мнению теоретика и экономиста Клауса Шваба, «изменяет не только то, “что” и “как” мы делаем, но и то, “кем” мы являемся» [12, 11]. Она не только смещает политические, социальные и прочие границы, но и размывает самоидентификацию индивида. Огромные сети прямых взаимодействий производителей и потребителей какой-либо услуги заставляют радикальным образом пересмотреть традиционные представления о «профессионализме » и «специализации», что по-своему отражается в разных видах искусства.

Одним из важных для метамодерна следствий становится роботизация в производстве контента: так, К. Шваб утверждает, что к середине 2020-х годов бóльшая часть новостей и «журналистских» текстов будет генерироваться автоматически, с помощью роботов. От человека же будет требоваться не умение производить контент в какой-либо области знания, а ви́дение более высокого порядка, соединяющее рациональное и интуитивное: анализ больших систем, непрерывное прогнозирование и творчество в условиях постоянных изменений.

Еще важнее, что четвертая промышленная революция изменяет саму природу медиа. М. Маклюен в своей фундаментальной работе «Понимание медиа» [9] показал, как именно появление того или иного средства коммуникации изменяет не только характер современного искусства, но и сам тип мышления определенной эпохи. Но, пожалуй, никогда еще появление новых медиа не влияло на искусство с такой скоростью и столь фундаментально, как всеобщий тотальный — быстрый и доступный всюду — Интернет.

Влияние тотального Интернета проявляется в двух противоположных тенденциях: в снижении способности к восприятию любого контента и в то же время в непрерывном его производстве.

С одной стороны, еще Жан Бодрийяр доказал, что телевизионные новости притупляют восприятие и порождают всеобщую апатию [1]. В эпоху четвертой промышленной революции основным занятием становится непрерывный «скроллинг»: быстрое и практически бездумное пролистывание новостной ленты в какой-либо социальной сети, шире — скольжение по интернет-пространству. Таким образом тотальный Интернет — как еще более «холодное» медиа (термин Маклюена), чем телевидение, — еще больше способствует бодрийяровским апатии и «испарению смыслов».

С другой стороны, тотальный Интернет также порождает «общество художников», где каждый человек вне зависимости от своего образования и рода занятий создает огромное количество текстов — визуальных, вербальных, аудиальных (собирая собственный трек-лист). Непрерывно производя контент, каждый человек становится художником и все больше осмысляет реальность вокруг себя как художественную. Для музыки это означает радикальное изменение отношений между композитором и слушателем, поэтому еще одним принципиальным свойством искусства метамодерна становится то, что его, в принципе, может производить каждый.

Между этой меланхолией пролистывания новостной ленты и тотальным эстетическим высказыванием «общества художников» и рождается метамодерн — «новая уязвимость» — как ощущение невозможности что-то почувствовать и обостренное желание поделиться своим чувством одновременно.

Внутренняя причина метамодерна — кризис постмодернизма — связана с усталостью от тотальной иронии постмодернизма, от его непрерывного цитирования и невозможности метанарративов.

Постмодернизм был сформирован ощущениями посттравматической эпохи, связанной с информационной перенасыщенностью и неспособностью человека противостоять этому информационному потоку, проработкой и рефлексией этой травмы, — отсюда метафоры фантомной боли, «тела-без-органов», «феноменального тела», утраченной конечности и так далее. Метамодерн — это движения уже заросшей, восстановившейся «рукой», травма которой, однако, осталась внутри и навсегда изменила тип этого движения.

Если постмодернизм рефлексировал небывалое количество информации, то метамодерн рефлексирует уже невиданную до этого скорость ее распространения: метамодерн возникает не просто в эпоху Интернета, но в эпоху Интернета быстрого, доступного повсюду.

Метамодернизм не отрицает постмодернизм (как это часто бывает с соседствующими парадигмами), а полностью вбирает его в себя. Он как бы вырастает на почве, «удобренной» постмодернизмом, является его непосредственным следствием. Постмодернизм принес осознание невозможности производства нового текста — отсюда постструктуралистские концепции Деррида, Делёза и других. Метамодерн, продолжая осознавать эту невозможность, тем не менее новые тексты создает.

Метамодерн — это «цветок», выросший над «ризомой». О ризоме помнят только корни этого цветка, но для наслаждения его цветением осознание корней не обязательно. Реципиент эпохи метамодерна любуется простотой («цветком»), сознательно забывая о корнях («ризоме»): чтобы забыть, однако, нужно изначально знать, — так знание о постмодернизме органически включается в метамодерн.

Если рассматривать постмодернизм и метамодернизм как составляющие части постмодерна, можно выделить и то общее, что у них есть. Это:

• ощущение культуры как глобального супермаркета,

• рефлексия над информационной травмой,

•изначальная эмоциональная атрофия,

• невозможность серьезного восприятия какоголибо метанарратива.

Различия же между постмодернизмом и метамодернизмом простираются в следующих оппозициях:

|

ПОСТМОДЕРНИЗМ |

МЕТАМОДЕРНИЗМ |

|

цитирование |

присвоение |

|

все чужое |

все свое |

|

ирония |

постирония |

|

критика метанарративов |

реабилитация метанарративов |

|

сложные слова |

простые слова |

|

симбиоз массового и элитарного переживается как событие |

симбиоз массового и элитарного перестает быть событием |

|

невозможность авторского индивидуального высказывания переживается как событие («смерть автора») |

невозможность авторского индивидуального высказывания перестает быть событием |

|

«тело-без-органов» |

«тело-с-роботизированными-конечностями» |

|

постструктурализм |

новый холизм |

|

много и быстро |

мало и медленно |

|

интеллектуальный роман |

песня |

|

словесный гибрид Джойса («riverrun») |

иероглиф Введенского («река») |

|

отсутствие эмоции |

реабилитация эмоции |

|

всё и сразу: и ничто не переживается сполна |

только две противоположности, переживающиеся одновременно и полностью |

|

симуляция |

«подлинность» |

|

скольжение по поверхности |

колебание по вертикали между двумя противоположностями |

|

нейтрально |

горячо и холодно одновременно |

|

ризома |

цветок |

Совершенно особым образом метамодерн функционирует в пространстве русской (позднесоветской / постсоветской / современной российской) культуры. Метамодернистские тенденции неожиданным образом совпали с культурно-философской «решеткой» русской культуры: в частности, холизмом русской философии как синтезом рационального и интуитивного, внутреннего и внешнего, философии и веры. В свою очередь, советская реальность и соцреализм с его фиксацией на «языке» (Борис Гройс) породили важнейший для культуры ХХ века сверхкод, ставший одним из главных поводов для метамодернистской рефлексии [10].

Более того, можно сказать, что музыкальный метамодерн зародился именно в Советском Союзе — в направлении «новая простота» (Николай Корндорф, Александр Рабинович, Эдуард Артемьев), где уже присутствовали важнейшие его свойства: постирония, возвращение аффекта, преодоление постмодернизма. Такова, например, «Музыка печальная, порой трагическая» (1976) А. Рабиновича с ее романтическими и барочными формулами, длящимся меланхолическим аффектом, холодной сентиментальностью. «Тихие песни» Валентина Сильвестрова (1977) с их беспрецедентной медленностью, стилистическим обобщением и одновременно отстраненной и «задушевной» интонацией можно считать образцом музыки метамодерна.

Музыкальный метамодерн

У музыкального метамодерна есть и собственные музыкальные предпосылки: усталость от сложных, зачастую завязанных на математических методах композиторских техник, а также от идеи поиска сложного «саунда», во многом обнулившейся с тотальной компьютеризацией.

Музыкальный генезис метамодерна («протометамодерн») включает:

• Эрика Сати (1866–1925) с его отстраненной сентиментальностью, с одной стороны, и особой природой юмора — с другой. «Гимнопедия 1» являет собой тип отстраненной сентиментальности, внеположной сентиментальности романтизма. Эта внешне простая, романтическая музыка — при этом полная необъяснимой странности — не является ни «законсервированным» романтизмом, ни импрессионизмом, против которого Сати непрерывно бунтует, ни «портретированием» аффекта какой-либо ушедшей эпохи — как это будет у Стравинского. Современникам музыкальные опыты Сати казались пародиями и тонкими шутками, Джону Кейджу — радикальными обнуляющими жестами; в свете метамодерна же они выглядят «тихим бунтом», расшатывающим границу между профессионализмом и дилетантизмом и, шире, основы композиторской профессии как таковой.

• Сложные и как будто не ко времени пришедшиеся феномены типа Николая Метнера (1880–1951). Неоднократно выражавший свое неприятие современной ему авангардной музыки, Метнер в свое время казался ретроградом, державшимся за устаревшие модели, однако его музыкальные тексты внезапно обретают актуальность сегодня. «Забытые мотивы» — подчеркнуто непритязательная пьеса, в которой повторяемость сентиментального мотива обеспечивает его отстранение, причем «припоминается» не что-то конкретное, а как бы никогда не бывшее (в то же время смутно знакомое абсолютно всем). Наконец, общеупотребимые, «известные всем» интонации этой музыки, простота, доходящая до декларативности, делают ее практически метамодернистским произведением.

• Минимализм, родившийся в 60-е годы как альтернатива серийной музыке и, шире, техникоцентристских «музык» послевоенного авангарда, не только не утрачивает своего значения сегодня, но, кажется, выходит на новый уровень влияния. Именно минимализм в свое время срифмовал восточную ритуальную практику повторения с повторяемостью паттернов повседневной жизни общества потребления: с тиражируемостью и самовоспроизводством, с меланхолией посетителя супермаркета.

В эпоху четвертой промышленной революции минимализм становится основной стратегией, противостоящей информационной травме и одновременно рефлексирующей ее: он резонирует с эффектом холодного скроллинга новостной ленты. Именно поэтому минимализм сегодня невероятно актуализируется — как в академической, так и в неакадемической музыке, а также в многочисленных немузыкальных формах проявления. Главным интернет-жанром сегодня становится coub — короткое зацикленное видео, которое может легко сделать любой пользователь. В этом смысле минимализм — а точнее, репетитивную технику — можно считать главной композиторской техникой эпохи метамодерна.

С точки зрения метамодерна минимализм можно разделить на две волны. Первая включает творчество «отцов» минимализма — Райли, Райха, Ла Монте Янга и Гласса, а также их непосредственных продолжателей. Уже в это время в минимализме формируются многие ключевые для метамодерна принципы: возврат к тональности, переосмысление категорий массового и элитарного, «обнуление» автора за счет обращения к надличному, надавторскому, к архетипическим формулам, наконец, «дление» одного аффекта вместо нарративной драматургии и — в ряде параметров — доходящая до предела простота.

Однако в полном смысле к метамодерну можно отнести только произведения второй волны минимализма — те, в которых присутствует модус сентиментальности. Эта холодная, отстраненная сентиментальность метамодерна слышна в «Sweet air» Дэвида Лэнга и других сочинениях группы «Bang on a Can», в многочисленных опусах Симеона тен Хольта, музыке Владимира Мартынова. Именно эта сентиментальность «подключает» другие свойства метамодерна: постиронию (сегодня мы не в состоянии воспринимать сентиментальность со всей серьезностью), песенность (мелодии паттернов тен Хольта, в отличие от райховских, легко поются), простоту (не только мелодическую, но и эстетическую, так как происходит заигрывание с легкими музыкальными жанрами).

Таким образом, минимализм эпохи метамодерна от классического минимализма предшествующей эпохи отделяет своеобразная граница аффекта: метамодерн начинается там, где на смену праздничной или, наоборот, драматической ударности приходит мягкость и особая отстраненная сентиментальность.

Элементы метамодерна можно увидеть и в других феноменах. Подобно тому как постмодернизм ХХ века дает возможность разглядеть «постмодернистские» жесты в произведениях искусства прошлых веков (говорят о «постмодернизме» джойсовского «Улисса», «Гесперийских речений» или романа Франсуа Рабле), многие музыкальные произведения можно рассматривать в свете метамодерна: например, отдельные багатели Бетховена, миниатюры Шуберта и Шумана, «Песни без слов» Мендельсона или «Детский альбом» Чайковского. Чаще всего модус метамодерна можно заметить в инструментальных и вокальных миниатюрах, заигрывающих с предельной простотой или «детскостью» либо же с разными типами иронии. Естественно, такие построения ни в коей мере не делают Шуберта и Чайковского представителями метамодерна, однако метамодерн рождает собственную оптику и становится не только состоянием культуры определенной эпохи, но и способом анализа самых разных явлений. Более того, сегодня можно представить себе «метамодернистское» исполнительство, которое, выявляя подчеркнутую простоту и «незначительность», способно погрузить в модус метамодерна целый ряд музыкальных произведений прошлых веков.

Итак, основные свойства метамодерна — это постирония, возвращение аффекта, конец цитатности, актуализация метанарративов, размывание границы между профессионализмом и дилетантизмом, длящаяся амбивалентная «эмоция». Рассмотрим, как эти понятия реализуются в музыке.

Постирония

Постирония — своеобразный апгрейд постмодернистской иронии — наиболее фундаментальное свойство метамодерна.

Постиронию можно определить как двойной переворот высказывания: прямой месседж сначала иронически переворачивается, а потом как будто переворачивается еще раз, обретая новую прямоту. Если ироническое высказывание притворяется, что оно — правда (и тем самым опровергает высказанное), то постироническое притворяется, что оно — неправда (и тем самым высказанное подтверждает).

В постиронии ирония постмодерна преодолевается, но остается глубоко внутри как составная часть сложного высказывания: метамодерн устает от иронии постмодерна, но уже не может смотреть на мир без нее — поэтому ирония продолжает быть в него включена.

Теоретики говорят об осцилляции как важнейшем для метамодерна понятии — имея в виду смысловые колебания между прямым высказыванием и иронией. Однако привлечение понятия «колебание» представляется не совсем точным: в метамодерне прямое высказывание и ирония не сменяют друг друга, а сосуществуют в единстве.

В музыке постиронии легче всего проявиться в вокальных произведениях, где есть возможность смыслового «натяжения» между музыкой и текстом. В этом — одна из причин актуализации жанра песни в эпоху метамодерна; другая причина — в том, что именно в песне зачастую происходит радикальное сближение массового и элитарного при попытке выразить некий универсальный код.

Такова «Песня колхозника о Москве» Леонида Десятникова, метамодернистски воспроизводящая советский хит. В то время как постмодернистский жест предложил бы иронию над песней, постироническая метамодернистская транскрипция Десятникова открывает в ней новую красоту.

Как устроена «Песня колхозника»? Десятниковский жест — подобно жестам Стравинского периода неоклассицизма — интересен не тем, как много композитор изменил в советской песне, а тем, как мало он в ней изменил. В отличие от Стравинского, который менял в музыке Перголези гармонию, ритм, оркестровку, Десятников, наоборот, оставляет неизменными мелодию, гармонический план, текст: таков «неоклассицизм» эры постиронии.

Изменяемым пластом в «Песне» становится исполнительская манера певицы Ольги Дзусовой, остающейся за кадром фильма: «неправильное», «детское» пение со сбитым дыханием, берущимся посреди слова, и новой страшной прямотой. Это не что иное, как русское юродство, обращенное на этот раз не к пространству православной церкви, а к сакрализованному (по крайней мере, внутри «Песни колхозника») языковому пространству Soviet art.

«Песня колхозника о Москве» — знаковое произведение для постсоветского музыкального пространства: не только в эпохе метамодерна, но, наверное, и вообще в музыке последних десятилетий мало что может сравниться с ней в красоте и беспощадности. Написанная в 2000 году для фильма Александра Зельдовича с «иероглифическим» названием «Москва», эта музыка стала своего рода метаплакатом — многомерным манифестом, выражающим сверхсмыслы через простейшие архетипические языковые формулы.

Возвращение аффекта

Уставший от холодности постмодернизма и неспособности продуцировать и рефлексировать какое-либо переживание, метамодерн возвращает музыке аффект: длительно переживаемую статичную музыкальную эмоцию.

Это возвращение возникает как память об энергии прямого высказывания модернизма на новом витке спирали. Если модернизм заключал в себе фигуру бурения, взрывания поверхности, вертикали, создававшейся некой сверхидеей («бессознательное» Фрейда, поток сознания Джойса, мировая воля у предвосхищавшего модернизм Шопенгауэра), то постмодернизм представляет собой, наоборот, фигуру плоскости, поверхности, горизонтального сглаживания, тотальной уравнивающей иронии, внутри которой невозможно утверждение какой-либо универсальной сверхидеи. Метамодерн же, продолжая осознавать невозможность этой сверхидеи, начинает снова «серьезно играть» в нее — и энергия модернизма, возвращаясь на новом уровне, дает особый «метамодерный» аффект.

Основное свойство метамодерного аффекта — его амбивалентность: он не однозначен, как это было, например, с аффектами эпохи барокко, а объемен и включает в себя противоположности. Амбивалентность метамодерного аффекта, по мнению психологов метамодерна, проистекает в том числе из постоянного присутствия современного человека в Интернете, которое приводит к «способности рассматривать множество позиций одновременно, воспринимать противоположные идеи, и, как следствие, более целостно, нелинейно, воспринимать ряды событий и явлений» [5].

Любопытно, что метамодерный аффект при всей своей амбивалентности очень явственен и осязаем: музыка метамодерна отнюдь не «нейтральна». В этих одновременных амбивалентности и определенности — главный парадокс метамодерна, его осциллирующий нерв.

Другое свойство метамодерного музыкального аффекта — моментальность его возникновения: погружение в него происходит с первых же тактов. Четвертая промышленная революция — эпоха человека с посттравматическим сознанием, который не способен включаться в долгий рассказ, поэтому аффект должен быть определенным, должен возникать сразу и сохраняться надолго.

Во всех метамодерных «музыках» можно заметить этот возникающий моментально двойной аффект. Так, например, в «Песне колхозника о Москве» это что-то вроде переживания ужаса и красоты одновременно: советский «код», напрямую действующий через текст и мелодию, ощущается и как «устрашение» (за счет сложного многосоставного контекста, сопутствующего ему), и как агрессивно утверждающая себя «новая красота».

Основной аффективной парой в метамодерне можно считать меланхолию и эйфорию, переживаемые одновременно.

Меланхолия сама по себе — важнейший аффект эпохи метамодерна, не случайно в последние десятилетия она стала отчетливо проявляться как в художественном, так и в культурологическом пространстве [11; 14].

Меланхолия метамодерна — это в первую очередь меланхолия скроллинга, меланхолия, вызванная утеканием смыслов при пролистывании интернет-страниц. Бодрийяр пишет: «Меланхолия — неотъемлемая черта способа исчезновения смысла, испарения смысла в операциональных системах. И все мы погружены в меланхолию» [1, 212]. Такое испарение смыслов одновременно вызывает тоску по этим смыслам, тоску по большому высказыванию, метанарративу.

Эйфория рождается как обратная сторона меланхолии, необходимая в метамодерне противоположность. Кроме того, быстрый Интернет как уравнивающая всех «новая площадь» приводит к своего рода потлачу — празднику разбрасывания званий, регалий и компетенций, и этот потлач также порождает эйфорию: так, Владимир Мартынов говорит о конце времени композиторов как о «празднике».

Мерцание двойного аффекта меланхолия/эйфория слышно во всех метамодерных произведениях Валентина Сильвестрова, фортепианных опусах Симеона тен Хольта, музыке Леонида Десятникова — не случайно сам композитор сообщает о лежащей в основе его эстетики двойственности: «<...> мой любимый жанр — “трагически-шаловливая” вещица» [7].

Лев Выготский в «Психологии искусства» доказывает, что в искусстве форма, по шиллеровской максиме, «должна уничтожать содержание», и любое действенное художественное произведение представляет собой движение двух противоположных тенденций, которые все усиливаются и усиливаются и наконец схлопываются (аннигилируют) в финальном взрыве-разрядке [3, 326]. В метамодернистском произведении эти два противоположных плана постоянно сосуществуют в одновременности, не усиливаясь и не ослабляясь, а как бы мерцая, заставляя нас ощущать обе части бинарной оппозиции одновременно.

Метамодерные меланхолия и эйфория сходятся в особой «новой сентиментальности» метамодерна, наполненной ностальгией по небывшему и одновременно эйфорией желания обрести новый смысл, зачастую имеющий оттенок сакральности, — не случайно возникают такие понятия, как «сакральное пространство» Владимира Мартынова и сакральный минимализм Арво Пярта. В обоих этих (столь непохожих) случаях сакральное находится вне конфессиональных и даже собственно религиозных рамок, а обращается к вневременным и общечеловеческим чаяниям.

Возвращение аффекта в музыке стало одной из причин возвращения тональности, изначально осуществленного минимализмом, который, как уже было показано, также может быть рассмотрен в метамодернистских категориях. В случае, когда речь не идет о репетитивности, возвращаются и мелодия (чаще всего простая), и гомофонно-гармонический склад. К примеру, в «дометамодерном» минимализме очень часто можно было встретить нейтральную диатонику, которую невозможно отнести ни к мажору, ни к параллельному минору (как это происходит, например, в скрипичной и фортепианной «Фазах» Стива Райха). В «метамодерном» минимализме возвращается четко определенная ладовая окраска, и чаще всего это меланхолически-эйфорический минор: таковы фортепианные пьесы Симеона тен Хольта, «Child» Дэвида Лэнга, «Стена-сообщение» Владимира Мартынова.

Конец цитирования

Метамодерн преодолевает цитатность постмодерна: вместо непрерывного цитирования конкретных текстов метамодернист использует безымянные архетипические формулы. В постмодернистском искусстве, конечно, тоже встречалось цитирование не конкретного автора, а целого стиля, но постмодернист чаще всего соединяет это цитирование с иностилевыми фрагментами (в музыке такое может происходить как по горизонтали, так и по вертикали), а метамодернист непрерывно цитирует стиль, и этот стиль неизменен на протяжении всего произведения. В метамодернистском произведении ниоткуда не «выглядывает» автор — в отличие, к примеру, от неоклассицистских опусов Игоря Стравинского, в которых всегда видно, где Стравинский, а где объект «портретирования».

В этом смысле именно в метамодерне происходит настоящая смерть автора, бывшая основным «сюжетом» постмодернизма. Постмодернизм, провозгласивший смерть автора, был все же еще авторской агонией: так, например, в суперколлаже «Симфонии» Лучано Берио перед нами набор конкретных (пусть и не всегда легко опознаваемых) цитат, наложенных на отчетливо различимый малеровский текст. В музыке метамодерна ничего подобного мы не встретим, потому что, когда мы слушаем ее, у нас возникает ощущение, что, хотя в ней нет ничего «своего», в то же время нет в ней и никаких конкретных цитат.

Для постмодернизма было важно своеобразное возбуждение от «кражи» материала: например, произведение Юрия Красавина, полностью повторяющее «К Элизе» Бетховена, так и называется — «Кража». В постмодернизме идея авторства оказывалась несущей конструкцией. Автор и реципиент метамодерна уже абсолютно безразличны и к фигуре другого автора, и к авторству как таковому. Принадлежит ли материал кому-то конкретному, не принадлежит — ни для кого уже не важно, это не является темой для разговора: так «Стена-сообщение» Мартынова рефлексирует общеромантические музыкальные формулы, каждая из которых отсылает к огромному множеству текстов, но при этом ни к какому конкретному.

Если постмодернизм цитирует конкретного автора, то метамодерн работает со сверхсмыслами, с архетипическими структурами, с кодами культуры, реабилитируя критикуемые постмодерном метанарративы. Эта реабилитация происходит через их эстетизацию: к примеру, метамодернист может не верить в победу коммунизма, но способен использовать язык советского плаката в его прямоте и полноте. В этом виден особый смысловой объем метамодерного мышления («мышления о мышлении»): в метамодерне мы осознаем свое реагирование на тот или иной тип высказывания или код, однако, в отличие от постмодернизма, это не мешает нашему «прямому проживанию» этого кода.

Субъект постмодерна с точки зрения cultural studies — это наложение большого количества социокультурных конструктов: он несводим к какому-либо метанарративу, а значит, лишен целостности и многосоставен. Субъект метамодерна, осознавая невозможность полного подчинения метанарративу, тем не менее снова ощущает его красоту и пытается, преодолевая свою многосоставность и раздробленность, вернуться к его целостности.

Для метамодернистской психологии характерно «непротивопоставление поиска истины существованию веры (стремление к истине при руководстве верой)» [5]. В отличие от постмодернизма, который исходил из атеизма или игровой «веры во все сразу» (к примеру, во многих произведениях Лучано Берио, Карлхайнца Штокхаузена и авангардистов происходит параллельное цитирование языковых формул самых разных религий), метамодернизм с его «новой прямотой» высказывания возвращает возможность и «новой веры», поданной, впрочем, в том же осциллирующем ключе. В музыке в роли этой веры также может выступать любой другой стилевой метанарратив — фольклор, архаика или даже стихия русского классического романса. Так, в «Ночи в Галиции» Мартынова в роли метанарратива выступает русский фольклор, одновременно архаизированный и приближенный к эстетике русского футуризма, а tintinnabuli Арво Пярта определяет религиозный код.

Новый дилетантизм

Метамодерн возвращает музыке «новую простоту» — в смысле доступности для каждого при — одновременно — колоссальной ментальной сложности. На практике это выражается в радикальном упрощении языка: использовании простых оборотов, «принадлежащих всем» интонаций, детскости и дилетантизма в разных их проявлениях. И здесь возникает важная для метамодерна проблема поэтики незначительного. Она проявляется в разных, подчас никак не пересекающихся и даже противоречащих друг другу формах, таких как:

• использование тихих, медленных и интонационно усредненных тем в совокупности с подчеркнутым отсутствием какой-либо «композиторской работы»;

• «новый дилетантизм», полное стирание технической, интеллектуальной, ментальной границы между профессионализмом и дилетантизмом, элитарностью и массовостью, сложностью и простотой;

• как следствие, создание декларативно простых, как бы детских произведений со всей атрибутикой музыкальной «детскости» — только одноголосие, только скрипичный ключ; также музыкальное arte povera часто записывается подчеркнуто небрежно и от руки;

•бунт против самой профессии композитора, осознание невозможности создания совершенного опуса сегодня;

• нарочитое самоуничтожение композитора внутри пьесы — сознательный отход от демонстрации композиторских умений или демонстрация «неумений»;

• использование исполнителей-дилетантов — либо находящихся в начале творческого пути (маленьких детей, начинающих взрослых исполнителей), либо в принципе не имеющих отношения к музыке — и создание из этого определенного художественного жеста;

• обращение к предельно обобщенным интонациям, «принадлежащим всем» музыкальным лексемам;

• постепенное размывание границ между академическим и неакадемическим, а также профессиональным и дилетантским в концертной практике.

Рефлексия конца времени композитора-демиурга пронизывает музыкальное и литературное творчество Владимира Мартынова. Она же заметна в произведениях всех тех минималистов, которые работают не с микропаттернами — праэлементами музыкальной ткани, а с паттернами более протяженными и основанными на условно «банальном», «исчерпанном» материале.

Среди тех, кто и отказался от нарративной драматургии, и не пришел при этом к минимализму, выделяется немецкая группа композиторов «Wandelweiser», созданная Антуаном Бойгером и Буркхардом Шлотхауэром в 1992 году. В музыке этих авторов, сотканной из тихих растворяющихся звуков и предельных пауз между ними, заметна оппозиция драматургически развитому, насыщенному событиями опусу — опусу, в котором все оправданно, сложно и совершенно.

Эманации «незначительного» и «несовершенного» заметны в русской музыке последних лет.

Манифестационный характер носит проект композитора и пианиста Алексея Шмурака «Незначительная музыка» (2013) — прямой наследник меблировочной идеи Сати. Шмурак заказал 24 композиторам маленькие фортепианные пьесы, сформулировав задачу так: «Музицирование, лишенное значительности и акцентированной концертности. Тихая непритязательная малособытийная музыка для фортепиано», предназначенная для исполнения на «пианино и/или неконцертных кабинетных роялях».

Одна из пьес, вошедших в этот проект, — «Не торопись, Чепаев» Сергея Загния (2013). Ее «незначительность» проявилась уже в жанре: это не пьеса и не песня, точнее — недопьеса и недопесня.

Пример 1

Пианист по умолчанию поет тихо, слова (написанные самим композитором) должны быть и слышны, и не слышны — скорее, это пение про себя: то ли шутливо, то ли всерьез, но тихо и лирично Сергей Загний призывает нас не торопиться. Здесь заметно следование традиции Эрика Сати, который часто сопровождал свои фортепианные пьесы текстами: странными, иногда лирическими, но при этом лишенными глубокомысленной загадочности и какой-либо символической нагрузки.

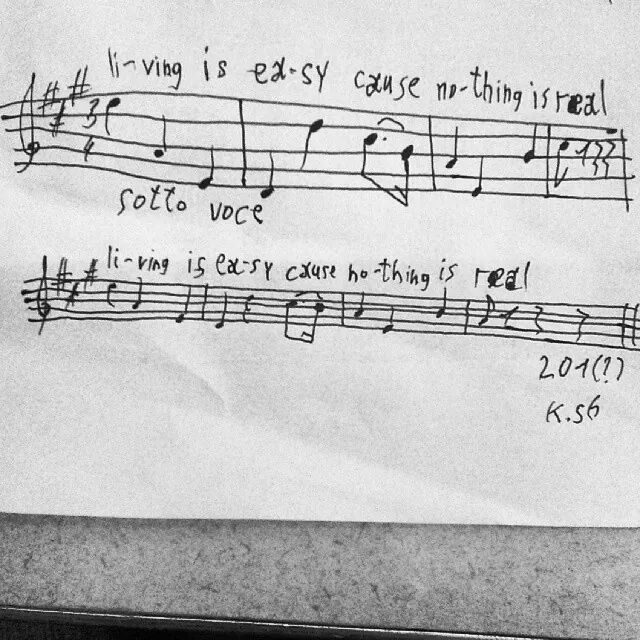

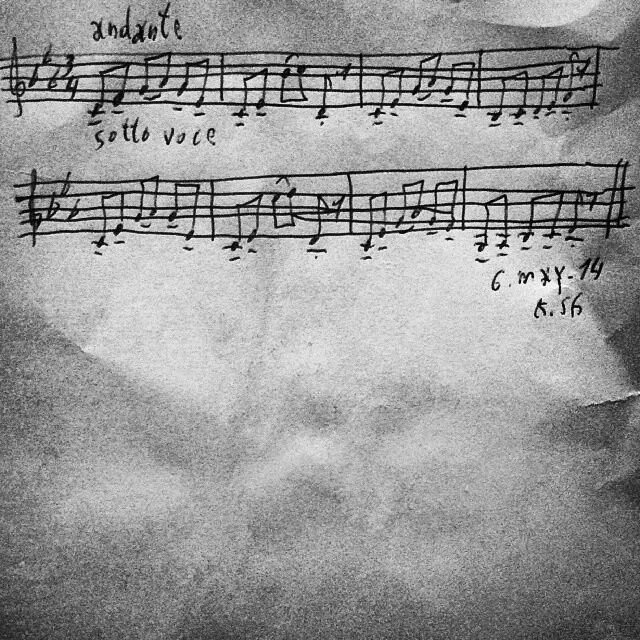

Другой пример поэтики незначительного в новой музыке — композиторская эпопея Кирилла Широкова (р. 1991) «everyday melodies» для любого подходящего инструмента или голоса. Это до крайности короткие одноголосные пьесы, которые можно наигрывать на любом инструменте или напевать, или то и другое одновременно, — слова «петь» и «играть» в этом случае кажутся слишком громкими. «Everyday melodies» стали для композитора долгоиграющим проектом — он пишет их уже несколько лет (начиная с 2011 года) и, похоже, не собирается останавливаться. Они неизменно записываются от руки, часто от руки нарисованы и нотные станы.

На важность визуального аспекта для композитора указывает то, что Широков регулярно выкладывает отсканированные ноты в социальные сети — на свои страницы в Facebook и Instagram, превращая это в игру, наблюдаемую в реальном времени. Помимо визуального претворения незначительности, здесь заметно еще постироническое претворение романтического образа композитора, в порыве внезапного вдохновения записывающего тему симфонии на салфетке. Тут уже нет ни симфонии, ни композитора, ни вдохновения, да и вместо салфетки — отсканированная бумага, — остается лишь рефлексия по поводу утраченного образа. Кое-где подписанный необлигатный текст — как это было в рассмотренной пьесе Загния и в «протометамодерной» музыке Сати — заставляет снова вспомнить о важном для метамодерна жанре песни, в этом случае «не без слов» (примеры 2а, 2б).

Пример 2а

Пример 2б

«Canto ostinato» Симеона тен Хольта как неосознанный манифест метамодерна

Культовая музыка датского минималиста Симеона тен Хольта «Canto ostinato» (1976) с его бесконечно развертываемой, смутно знакомой каждому непрерывно ностальгически припоминаемой темой видится не только наиболее явственным, чистым и точным проявлением метамодерна, но и его своеобразным музыкальным манифестом.

Пример 3

Тут важны как особенности собственно музыкального текста — зашифрованные песенность и танцевальность, выстраивание мелодии и гармонии из «отобранных временем» интонаций, ностальгичность и сентиментальность, отстраняемые минималистическим повторением, так и сам тип существования «Canto ostinato» в социокультурном пространстве. «Canto ostinato» — одно из самых популярных произведений академического композитора последних десятилетий, известное далеко за пределами профессионального музыкального сообщества. Множество переложений, созданных не только самим композитором, но и многочисленными исполнителями по всему миру, делает эту музыку неким универсальным текстом, способным к конвертации практически в любой инструментальный вариант — своеобразное возвращение в добарочный опыт. А также в «эмбриональный» период существования музыки, когда — как в фольклорной традиции — каждый мог в любой момент «подключиться» к единому коду.

Эйфорическая сентиментальность Симеона тен Хольта внеположна как сентиментальности романтизма, так и в принципе всем родам и видам прямого высказывания ХХ века. Можно даже назвать это «сакрализованной сентиментальностью»: бесконечное повторение все более определенно проступающей темы кажется постепенно проступающими словами какого-то священного текста.

Эту музыку можно слушать на концерте и в аудиозаписи, как самоценный объект и как фон, наконец, ее можно останавливать и включать снова когда угодно — повторяемость и универсальность обеспечивают мгновенное вхождение в этот сладостный метамодернистский трип без начала и конца.

Главным жанром метамодерна становится песня, главной техникой — репетитивность. В этом смысле название «Canto ostinato» — повторяющаяся песня — концентрирует в себе оба понятия, оказывается во всех отношениях программным для эпохи метамодерна, ключ к которой — продолжающееся пение, песенные повторы, непрерывное дление новой песенности. В противоположность «Il canto sospeso» — «Прерванной песни» авангардиста Луиджи Ноно, «непрерывная песня» Симеона тен Хольта может считаться провозглашением не только новой песенности метамодерна, но и его новой целостности.

Литература

- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции / пер. с франц. А. Качалова. М.: Постум, 2017. 240 с.

- Борисова А. Метамодернизм в архитектур. URL: http://metamodernizm.ru/metamodernism-inarchitecture/ (дата обращения: 02.02.2019).

- Выготский Л. Психология искусства. М.: РИПОЛ классик, 2017. 528 с.

- Гребенюк А. А. Метамодернизм в психологии или уход от игры в жизнь к ее перформатизму // WORLD SCIENS: PROBLEMS AND INNOVATION. Сборник статей VI Международной научнопрактической конференции. В 2 частях. Ч. 1. Пенза: МНЦС «Наука и Просвещение». 2016. С. 313–317.

- Гребенюк А. Основы метамодернистской психологии. URL: http://metamodernizm.ru/metamodernismpsychology (дата обращения: 02.02.2019).

- Гребенюк А. А. Теоретико-методологические основы метамодернистской психологии // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей III Международной научнопрактической конференции / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МНЦС «Наука и Просвещение », 2017. С. 189–195.

- Десятников Леонид: Википедия. URL: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Десятников,_ Леонид_ Аркадьевич (дата обращения: 02.02.2019).

- Метамодернизм: Википедия. URL: https://ru. wikipedia.org/wiki/Метамодернизм (дата обращения: 02.02.2019).

- Маклюэн Г. М. Понимание медиа: Внешние расширения человека / пер. с англ. В. Николаева, закл. ст. М. Вавилова. М.: Кучково поле, 2017. 464 с.

- Серова М. Манифест русского метамодерна. URL: http://metamodernizm.ru/russian-metamodernmanifesto/ (дата обращения: 02.02.2019).

- Старобинский Ж. Чернила меланхолии [пер. с франц., общая ред. и предисл. С. Н. Зенкина]. М.: НЛО, 2016. 616 с.

- Шваб К. Четвертая промышленная революция: перевод с английского. М.: Эксмо, 2017. 208 с.

- Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе. Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 2005. 495 с.

- Юханнисон К. История меланхолии. О страхе, скуке и чувствительности в прежние времена и теперь [пер. И. Матыциной]. М.: НЛО, 2018. 320 с.

- Toth J. The Passing of Postmodernism. New York: State University of NewYork, 2010.

- Turnen L. Metamoderism: a brief introduction. URL: http://www.metamodernism.com/2015/01/12/ metamodernisma-brief-introduction/ (дата обращения: 02.02.2019).

- Turner L. Metamodernist // Manifesto. URL: http:// www.metamodernism.org (дата обращения: 02.02.2019).

- Vermeulen T., Akker R. Notes on metamodernism. URL: http://www.emerymartin.net/FE503/ Week10/Notes%20on%20Metamodernism.pdf (дата обращения: 02.02.2019).

- Metamodernism: A Brief Introduction. URL: http://www.metamodernism.com/2015/01/12/ metamodernism-a-brief-introduction (дата обращения: 02.02.2019).

Комментировать